जैव प्रक्रम – कक्षा 10 विज्ञान | Life Processes Class 10 Notes in Hindi

जैव प्रक्रम क्या है?

जीवन को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव के अंदर कुछ अनिवार्य जैविक क्रियाएं होती हैं। ये प्रक्रियाएं जैसे कि भोजन प्राप्त करना, ऊर्जा उत्पन्न करना, अपशिष्ट को बाहर निकालना आदि सम्मिलित रूप से “जैव प्रक्रम” कहलाती हैं। इन प्रक्रियाओं की मदद से जीव अपने शरीर की कार्यप्रणालियों को संतुलित और सक्रिय बनाए रखता है।

जैव प्रक्रम की परिभाषा

प्रमुख जैव प्रक्रम एवं उनके कार्य

| प्रमुख जैव प्रक्रम | कार्य |

|---|---|

| पोषण (Nutrition) | शरीर को ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करना |

| श्वसन (Respiration) | भोजन को ऊर्जा में बदलना |

| परिवहन (Transportation) | शरीर के विभिन्न हिस्सों में पोषक तत्वों और गैसों का प्रवाह |

| उत्सर्जन (Excretion) | अवांछित और विषैले अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन |

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर:-

1. हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है?

विसरण केवल अल्प दूरी के लिए प्रभावी होता है। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं की संख्या बहुत अधिक होती है और ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक भाग में पहुँचाना होता है, इसलिए केवल विसरण पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए एक विशेष परिवहन प्रणाली की आवश्यकता होती है।

2. कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे?

हम यह निर्धारित करते हैं कि कोई वस्तु सजीव है या नहीं, इसके लिए यह देखा जाता है कि वह चयापचय (metabolism) करता है या नहीं, अर्थात उसमें जैव प्रक्रम जैसे पोषण, श्वसन, वृद्धि आदि होते हैं या नहीं।

3. किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है?

किसी जीव द्वारा भोजन, जल, खनिज लवण, ऑक्सीजन (या अन्य गैसें) जैसी कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है ताकि वह ऊर्जा प्राप्त कर सके और शरीर की आवश्यक क्रियाएँ कर सके।

4. जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे?

जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि तथा प्रजनन जैसे जैव प्रक्रम आवश्यक हैं। ये प्रक्रियाएं मिलकर जीव के शरीर को क्रियाशील बनाए रखती हैं।

पोषण (Nutrition)

पोषण के प्रकार

| पोषण का प्रकार | विवरण | उदाहरण |

|---|---|---|

| स्वपोषी पोषण (Autotrophic Nutrition) |

इसमें जीव स्वयं साधारण अकार्बनिक पदार्थों (जैसे CO₂ और H₂O) से भोजन का निर्माण करता है। | हरे पौधे, कुछ शैवाल |

| परपोषी पोषण (Heterotrophic Nutrition) |

इसमें जीव अन्य जीवों पर भोजन के लिए निर्भर होता है क्योंकि वह स्वयं भोजन नहीं बना सकता। | मानव, जानवर, कवक |

सजीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं?

सभी सजीवों को जीवित रहने, वृद्धि करने और शरीर की जैविक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा वे भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जिसे वे विभिन्न तरीकों से ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया को पोषण (Nutrition) कहा जाता है।

🔸 प्रमुख पोषण विधियाँ:

- स्वपोषी पोषण (Autotrophic Nutrition): वे जीव जैसे हरे पौधे, जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से स्वयं अपना भोजन बनाते हैं।

- परपोषी पोषण (Heterotrophic Nutrition): वे जीव जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे – मनुष्य, पशु, कवक आदि।

सारणी द्वारा समझें:

| पोषण की विधि | विवरण | उदाहरण |

|---|---|---|

| स्वपोषी | खुद भोजन बनाते हैं (प्रकाश संश्लेषण) | हरे पौधे, शैवाल |

| परपोषी | दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं | मानव, जानवर, कवक |

स्वपोषी पोषण (Autotrophic Nutrition)

विशेषताएं:

- यह प्रक्रिया हरे पौधों, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है।

- मुख्यतः सूर्य की ऊर्जा का उपयोग होता है।

- भोजन के रूप में ग्लूकोज़ का निर्माण होता है।

प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया:

प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से ग्लूकोज़ बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं।

6CO₂ + 6H₂O ⟶ (सूर्य के प्रकाश में) ⟶ C₆H₁₂O₆ + 6O₂

प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक:

| घटक | भूमिका |

|---|---|

| सूर्य का प्रकाश | ऊर्जा का स्रोत |

| कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) | वायुमंडल से ली जाती है, कार्बन का स्रोत |

| जल (H₂O) | जड़ों से प्राप्त होता है, हाइड्रोजन का स्रोत |

| क्लोरोफिल | हरे रंगद्रव्य जो प्रकाश को अवशोषित करता है |

निष्कर्ष:

स्वपोषी पोषण प्रकृति का एक अद्भुत चक्र है जिसमें पौधे सूर्य की ऊर्जा को जैविक भोजन में परिवर्तित करते हैं। इससे न केवल उनका पोषण होता है, बल्कि वायुमंडल में ऑक्सीजन भी बनी रहती है।

विषमपोषी पोषण (Heterotrophic Nutrition)

विषमपोषी पोषण की विशेषताएँ:

- विषमपोषी जीवों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती।

- ये जीव पहले से बने हुए कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करते हैं।

- इस श्रेणी में मानव, पशु, कवक और कई बैक्टीरिया शामिल हैं।

विषमपोषी पोषण के प्रकार:

| प्रकार | विवरण | उदाहरण |

|---|---|---|

| 1. परजीवी पोषण | ऐसे जीव जो अन्य जीवों के शरीर से पोषण प्राप्त करते हैं और उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं। | जूं, टेपवर्म, कैस्कुटा (अमरबेल) |

| 2. सहजीवी पोषण | दो जीव मिलकर रहते हैं और दोनों को लाभ होता है। | लाइकेन (शैवाल + कवक), रूमेन जीवाणु |

| 3. मृतजीवी पोषण | ऐसे जीव जो मृत और सड़ती चीजों से भोजन प्राप्त करते हैं। | कवक, बैक्टीरिया |

| 4. ग्रहणशील पोषण | ऐसे जीव जो भोजन को ग्रहण करके पाचन करते हैं। | मानव, शेर, गाय |

निष्कर्ष:

विषमपोषी पोषण जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने का एक विविधतापूर्ण तरीका है, जिसमें वे अन्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। यह जीवों के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण भाग है।

जीव अपना पोषण कैसे करते हैं?

सभी जीवों को जीवन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। जीव अपने पोषण के लिए दो प्रमुख विधियों का उपयोग करते हैं: स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। इन दोनों विधियों में जीव भोजन को ग्रहण करते हैं, उसे पचाते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं।

मुख्य पोषण विधियाँ:

| पोषण विधि | विवरण | उदाहरण |

|---|---|---|

| 1. स्वपोषी पोषण (Autotrophic Nutrition) |

इस विधि में जीव स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। | हरे पौधे, नीली-हरी शैवाल |

| 2. विषमपोषी पोषण (Heterotrophic Nutrition) |

इस विधि में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। | मानव, जानवर, कवक |

निष्कर्ष:

जीव अपने वातावरण से पोषक तत्वों को प्राप्त कर विभिन्न पोषण विधियों द्वारा उन्हें उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह प्रक्रिया जीवित रहने और शरीर की अन्य जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए आवश्यक होती है।

मनुष्य में पोषण (Nutrition in Human Beings)

पाचन की प्रमुख अवस्थाएँ:

| चरण | विवरण | संबंधित अंग |

|---|---|---|

| 1. भोजन का ग्रहण | मुख द्वारा भोजन को ग्रहण करना | मुख (Mouth) |

| 2. यांत्रिक व रासायनिक पाचन | दाँतों द्वारा चबाना, लार द्वारा स्टार्च का पाचन | मुख, लार ग्रंथियाँ |

| 3. भोजन का गले से पेट तक जाना | नली के ज़रिए भोजन को पेट तक पहुँचाना (पेरिस्टालिसिस) | ग्रासनली (Oesophagus) |

| 4. पेट में पाचन | हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन | पेट (Stomach) |

| 5. छोटी आंत में पूर्ण पाचन | पित्त, अग्न्याशय एवं आंत्र रस से कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन का पूर्ण पाचन | छोटी आंत (Small Intestine) |

| 6. पोषक तत्वों का अवशोषण | विल्ली द्वारा पोषक तत्वों का रक्त में अवशोषण | छोटी आंत (Villi) |

| 7. मल उत्सर्जन | अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना | बड़ी आंत, मलद्वार |

निष्कर्ष:

मनुष्य में पोषण एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें पाचन तंत्र की सहायता से भोजन को सरल अवयवों में तोड़कर शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया जीवन के लिए आवश्यक है।

मानव पाचन तंत्र में एंजाइम और उनके कार्य

| पाचन अंग | एंजाइम / रस | क्रिया / पचने वाला पदार्थ |

|---|---|---|

| मुख (Mouth) | लार (Saliva) — एंजाइम: टायलिन (Tyalin) | स्टार्च (Carbohydrate) को माल्टोज में बदलता है |

| ग्रासनली (Oesophagus) | कोई पाचन एंजाइम नहीं | केवल भोजन को पेट तक पहुँचाना (पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट) |

| आमाशय (Stomach) |

|

|

| ग्रहणी (Duodenum) |

|

|

| छोटी आंत (Small Intestine) | आंत्र रस (Intestinal Juice):

|

|

| बड़ी आंत (Large Intestine) | कोई पाचन एंजाइम नहीं | जल का पुनः अवशोषण और मल बनाना |

क्या आप जानते हैं?

दंतक्षरण (Tooth Decay) तब होता है जब हम अधिक मिठास युक्त भोजन करते हैं और उचित ब्रशिंग नहीं करते। बैक्टीरिया दांतों की सतह पर जमा होकर एसिड बनाते हैं जो दंतवल्क (enamel) को नुकसान पहुँचाता है। धीरे-धीरे यह क्षरण दांत के गूदे (pulp) तक पहुँच सकता है और दर्द तथा सड़न का कारण बनता है।

रोकथाम: नियमित ब्रश करना, मीठे खाद्य पदार्थों से बचना, और दंत चिकित्सक से समय-समय पर जांच कराना।

निष्कर्ष:

मनुष्य के पाचन तंत्र में विभिन्न ग्रंथियाँ और एंजाइम मिलकर भोजन को सरल और अवशोषण योग्य घटकों में तोड़ते हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और जीवन की क्रियाएँ सुचारु रूप से चलती हैं।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

1. स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है?

स्वयंपोषी पोषण में जीव स्वयं अपना भोजन बनाते हैं (जैसे हरे पौधे), जबकि विषमपोषी पोषण में जीव अन्य जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं (जैसे मानव, पशु)।

2. प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है?

पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, जल जड़ों के माध्यम से मिट्टी से, और सूर्य का प्रकाश वातावरण से प्राप्त होता है।

3. हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है?

आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl) भोजन को अम्लीय बनाता है, रोगाणुओं को नष्ट करता है, और पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है जिससे प्रोटीन का पाचन संभव होता है।

4. पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है?

पाचक एंजाइम भोजन के बड़े अणुओं (कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा) को छोटे और सरल अणुओं (ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, फैटी एसिड) में तोड़ते हैं, जिन्हें शरीर आसानी से अवशोषित कर सके।

5. पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है?

क्षुद्रांत्र (छोटी आंत) की भीतरी दीवारों पर असंख्य सूक्ष्म रेखाएँ (विल्ली) होती हैं, जो इसकी सतह क्षेत्र को बढ़ाकर पोषक तत्वों के अवशोषण को अधिक प्रभावी बनाती हैं। ये रुधिर वाहिकाओं से युक्त होती हैं जो पोषक तत्वों को शरीर में पहुँचाती हैं।

श्वसन (Respiration) – पूर्ण विवरण

श्वसन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन (ग्लूकोज) को ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह ऊर्जा जीवन की सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है।

मुख्य बिंदु:

- श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ATP नामक ऊर्जा अणु उत्पन्न करता है।

- गैसीय विनिमय में ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है।

श्वसन के प्रकार:

| प्रकार | ऑक्सीजन | उत्पाद | उदाहरण |

|---|---|---|---|

| एरोबिक श्वसन | उपस्थित | CO₂, H₂O, ऊर्जा (ATP) | मानव, पशु, पौधे |

| एनारोबिक श्वसन | अनुपस्थित | लैक्टिक अम्ल / एथेनॉल + ऊर्जा | खमीर, थकी मांसपेशियाँ |

रासायनिक समीकरण:

- एरोबिक: C₆H₁₂O₆ + 6O₂ ⟶ 6CO₂ + 6H₂O + ऊर्जा (ATP)

- एनारोबिक (खमीर): C₆H₁₂O₆ ⟶ 2C₂H₅OH + 2CO₂ + ऊर्जा

- एनारोबिक (मानव): C₆H₁₂O₆ ⟶ 2C₃H₆O₃ + ऊर्जा

श्वसन एक अनिवार्य जैव प्रक्रम है जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। यह प्रक्रिया दो प्रकार की होती है – एरोबिक (ऑक्सीजन के साथ) और एनारोबिक (बिना ऑक्सीजन)। ऊर्जा ATP के रूप में संग्रहित होती है।

श्वसन की विभिन्न स्थितियाँ – विस्तृत तुलना

| स्थिति | उदाहरण | ऊर्जा | उत्पन्न पदार्थ | रासायनिक अभिक्रिया |

|---|---|---|---|---|

| ऑक्सीजन की उपस्थिति में (Aerobic Respiration) |

मनुष्य, पौधे, जानवर | अधिक (38 ATP) | CO₂ + जल + ऊर्जा | C₆H₁₂O₆ + 6O₂ ⟶ 6CO₂ + 6H₂O + ऊर्जा |

| ऑक्सीजन का अभाव (Lack of Oxygen) |

मानव की थकी हुई मांसपेशियाँ | कम (2 ATP) | लैक्टिक अम्ल + ऊर्जा | C₆H₁₂O₆ ⟶ 2C₃H₆O₃ + ऊर्जा |

| ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में (Anaerobic Respiration) |

खमीर (Yeast) | कम (2 ATP) | एथेनॉल + CO₂ + ऊर्जा | C₆H₁₂O₆ ⟶ 2C₂H₅OH + 2CO₂ + ऊर्जा |

ATP और ADP

ATP (Adenosine Triphosphate) एक उच्च ऊर्जा युक्त अणु है जिसे कोशिकाएँ अपनी सभी जैव क्रियाओं में ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करती हैं। यह तीन फॉस्फेट समूहों से जुड़ा होता है।

ADP (Adenosine Diphosphate) ATP का निम्न ऊर्जा वाला रूप है, जिसमें केवल दो फॉस्फेट समूह होते हैं। जब ATP एक फॉस्फेट समूह को अलग करता है, तब वह ऊर्जा छोड़ता है और ADP में बदल जाता है।

तथ्य:

ATP को अक्सर “कोशिका की ऊर्जा मुद्रा (Energy Currency)” कहा जाता है क्योंकि यह सभी जैविक कार्यों के लिए त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है।

ATP और ADP में परिवर्तन:

- ATP → ADP + Pi + ऊर्जा (जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है)

- ADP + Pi + ऊर्जा → ATP (जब ऊर्जा संचित की जाती है, जैसे श्वसन में)

ATP और ADP में अंतर –

| विशेषता | ATP | ADP |

|---|---|---|

| पूरा नाम | Adenosine Triphosphate | Adenosine Diphosphate |

| फॉस्फेट समूह | तीन | दो |

| ऊर्जा स्तर | अधिक | कम |

| भूमिका | ऊर्जा प्रदान करता है | ऊर्जा प्राप्त करता है ATP बनने हेतु |

मानव फेफड़ा (Human Lungs) – संरचना, कार्य और गैसीय विनिमय

परिचय:

मानव शरीर में श्वसन तंत्र का एक प्रमुख अंग है फेफड़ा, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान-प्रदान में मुख्य भूमिका निभाता है।

एक स्वस्थ वयस्क के फेफड़े लगभग 600 मिलियन एल्वियोली (Alveoli) से मिलकर बने होते हैं जो गैसीय विनिमय को अत्यंत प्रभावशाली बनाते हैं।

संरचना (Structure of Lungs)

- मानव के दो फेफड़े होते हैं – बायाँ और दायाँ।

- बायाँ फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है क्योंकि वहाँ हृदय स्थित होता है।

- फेफड़े ब्रोंकस (Bronchi), ब्रोंकिओल्स (Bronchioles) और एल्वियोली (Alveoli) से मिलकर बने होते हैं।

- हर फेफड़ा प्लूरा (Pleura) नामक दो झिल्लियों से ढका होता है।

कार्य (Functions of Lungs)

- रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाना।

- कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना।

- रक्त में pH संतुलन बनाए रखना।

- बोलने के लिए आवश्यक वायु प्रवाह को नियंत्रित करना।

गैसीय विनिमय (Gaseous Exchange)

गैसीय विनिमय फेफड़ों की एल्वियोली और रक्त कोशिकाओं के बीच होता है। यह एक विसरण (Diffusion) प्रक्रिया है:

| स्थान | घटने वाली क्रिया |

|---|---|

| एल्वियोली (Alveoli) | ऑक्सीजन एल्वियोली से रक्त में विसरित होती है |

| रक्त | कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से एल्वियोली में विसरित होती है |

मानव फेफड़े जीवन के लिए अनिवार्य हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और अपशिष्ट गैस CO₂ को बाहर निकालते हैं। एल्वियोली की संरचना गैसीय विनिमय को अधिक प्रभावशाली बनाती है।

यदि कूपिकाओं (Alveoli) की सतह को पूरी तरह फैला दिया जाए, तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र को ढक सकती है — जो कि एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है!

➡️ यह विस्तृत सतह गैसीय विनिमय को तेज और दक्ष बनाती है।

यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ही ऑक्सीजन का परिवहन होता, तो फुफ्फुस से पैर के अंगूठे तक ऑक्सीजन के एक अणु को पहुँचने में लगभग 3 वर्ष लगते!

➡️ सौभाग्य से हमारे पास हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन को तेजी से पूरे शरीर में पहुँचाता है।

श्वसन आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

1. श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है?

स्थलीय जीवों को वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जो जल की तुलना में कहीं अधिक सघन और सुलभ होती है। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए जलीय जीवों को अधिक प्रयास करना पड़ता है। इसके विपरीत, स्थलीय जीव फेफड़ों जैसी उच्च दक्षता वाली प्रणालियों से ऑक्सीजन ग्रहण कर पाते हैं, जिससे उनका ऊर्जा उत्पादन तेज और प्रभावी होता है।

2. ग्लूकोज़ के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं?

जीवों में ग्लूकोज़ के ऑक्सीकरण के तीन प्रमुख पथ हैं:

- एरोबिक श्वसन: ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जैसे – मनुष्य, पौधे।

- एनारोबिक श्वसन (खमीर में): ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिससे एथेनॉल व CO₂ बनते हैं।

- लैक्टिक अम्ल किण्वन: थकी हुई मांसपेशियों में होता है, जिससे लैक्टिक अम्ल बनता है।

3. मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है?

मानवों में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाता है। दूसरी ओर, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन तीन तरीकों से होता है:

- 70% – बाइकार्बोनेट आयन के रूप में

- 20% – हीमोग्लोबिन से जुड़कर

- 10% – घुले हुए रूप में

4. गैसों के विनिमय के लिए मानव-फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है?

मानव फेफड़ों में अत्यधिक सूक्ष्म और पतली दीवारों वाले एल्वियोली पाए जाते हैं, जिनकी संख्या लाखों में होती है। यदि सभी एल्वियोली की सतहों को फैलाया जाए, तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल बनाता है। इतना विस्तृत क्षेत्र गैसीय विनिमय को दक्षता से संपन्न करने में सहायक होता है।

मानव में वहन (Transportation in Humans)

मानव शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने की प्रक्रिया को वहन (Transportation) कहा जाता है। यह प्रक्रिया रक्त, हृदय और रक्त वाहिकाओं की सहायता से होती है।

मानव हृदय प्रतिदिन लगभग 7000 लीटर रक्त को पंप करता है!

रक्त परिसंचरण तंत्र (Circulatory System)

- हृदय (Heart): एक मांसपेशीय अंग जो रक्त को पंप करता है।

- रक्त वाहिकाएँ: तीन प्रकार की होती हैं – धमनियाँ (Arteries), शिराएँ (Veins), और केशिकाएँ (Capillaries)।

- रक्त: वह तरल संयोजी ऊतक है जो वहन करता है।

रक्त के घटक एवं उनके कार्य

| घटक | कार्य |

|---|---|

| RBC (लाल रक्त कणिका) | ऑक्सीजन वहन (हीमोग्लोबिन द्वारा) |

| WBC (श्वेत रक्त कणिका) | रोग प्रतिरोधक |

| प्लेटलेट्स | रक्त का थक्का जमाना |

| प्लाज्मा | पोषक तत्व, हार्मोन व अपशिष्ट का वहन |

लसिका तंत्र (Lymphatic System)

लसिका एक रंगहीन तरल है जिसमें श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं। यह ऊतकों से अतिरिक्त द्रव को वापस रक्त में लाता है और रोग प्रतिरोध में सहायक होता है।

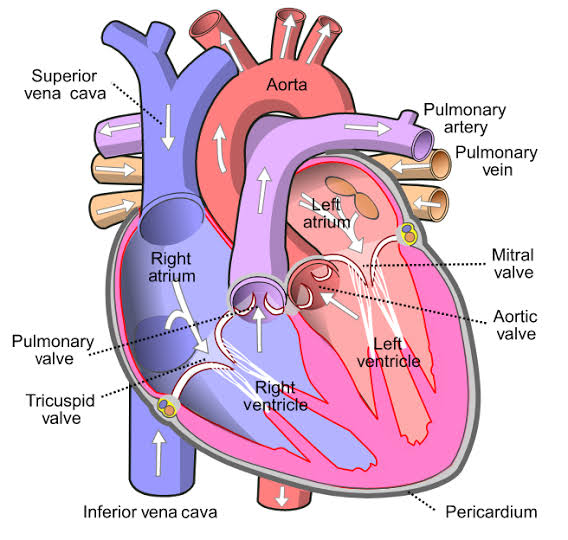

हृदय चार कक्षों वाला होता है – दो आलिंद (atria) और दो निलय (ventricles)। इसमें डबल सर्कुलेशन होता है: फुफ्फुसीय परिसंचरण (pulmonary) और प्रणाली परिसंचरण (systemic)।

हृदय की संरचना और कार्य (Structure & Function of Human Heart)

हृदय मानव शरीर का एक मांसपेशीय अंग है जो रक्त परिसंचरण के लिए पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। यह छाती की गुहा (thoracic cavity) में बाईं ओर थोड़ा झुका हुआ स्थित होता है और लगभग बंद मुट्ठी के आकार का होता है।

एक सामान्य वयस्क हृदय प्रति मिनट 70–75 बार धड़कता है और प्रतिदिन लगभग 1 लाख बार संकुचित होता है।

हृदय की संरचना (Structure of Heart)

- हृदय चार कक्षों वाला होता है:

- ➤ दायाँ आलिंद (Right Atrium)

- ➤ बायाँ आलिंद (Left Atrium)

- ➤ दायाँ निलय (Right Ventricle)

- ➤ बायाँ निलय (Left Ventricle)

- कक्षों के बीच वाल्व (Valves) होते हैं, जैसे:

- ➡️ ट्राइकसपिड वाल्व (Right Atrium & Right Ventricle के बीच)

- ➡️ बाइक्सपिड या मिट्रल वाल्व (Left Atrium & Left Ventricle के बीच)

- हृदय को पेरिकार्डियम नामक दोहरी झिल्ली ढँकती है, जो सुरक्षा और स्नेहन का कार्य करती है।

हृदय की संरचना और कार्य का सारांश

| हिस्सा | स्थान | कार्य |

|---|---|---|

| दायाँ आलिंद | ऊपरी दायां भाग | शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है |

| दायाँ निलय | नीचे दायां भाग | फेफड़ों को अशुद्ध रक्त भेजता है |

| बायाँ आलिंद | ऊपरी बायां भाग | फेफड़ों से शुद्ध रक्त प्राप्त करता है |

| बायाँ निलय | नीचे बायां भाग | पूरे शरीर में शुद्ध रक्त पंप करता है |

हृदय के कार्य (Functions of Heart)

- पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करना

- ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को अलग-अलग रखना

- फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त भेजना और वहाँ से शुद्ध रक्त प्राप्त करना

- कोशिकाओं तक पोषण, हार्मोन व अपशिष्ट को पहुँचाना

मानव हृदय में Double Circulation होता है – एक बार रक्त फेफड़ों की ओर जाता है (Pulmonary Circulation) और दूसरी बार पूरे शरीर में (Systemic Circulation)। यह शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग रखने में सहायक होता है।

दोहरा रक्त परिसंचरण (Double Circulation in Humans)

मनुष्य के हृदय में रक्त दो बार परिसंचारित होता है — एक बार फेफड़ों के माध्यम से और दूसरी बार शरीर के सभी अंगों तक। इस प्रक्रिया को ही दोहरा रक्त परिसंचरण कहा जाता है। यह प्रणाली शुद्ध और अशुद्ध रक्त को एक-दूसरे से अलग रखने में सहायक होती है।

दोहरा परिसंचरण केवल ऊँचे दर्जे के स्थलीय प्राणियों (जैसे – स्तनधारी और पक्षी) में होता है, जिससे कोशिकाओं को ऑक्सीजन की अधिक मात्रा मिलती है।

दो प्रकार के परिसंचरण

- 1. फुफ्फुसीय परिसंचरण (Pulmonary Circulation):

यह दायें निलय से शुरू होता है, जहाँ से अशुद्ध रक्त फेफड़ों की ओर भेजा जाता है और शुद्ध रक्त वापस बायें आलिंद में लौटता है। - 2. प्रणाली परिसंचरण (Systemic Circulation):

यह बायें निलय से शुरू होता है, जहाँ से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में भेजा जाता है और अशुद्ध रक्त वापस दायें आलिंद में लौटता है।

Pulmonary vs Systemic Circulation – टेबल

| विशेषता | फुफ्फुसीय परिसंचरण | प्रणाली परिसंचरण |

|---|---|---|

| आरंभ बिंदु | दायाँ निलय | बायाँ निलय |

| गंतव्य | फेफड़े | शरीर के सभी अंग |

| मुख्य कार्य | रक्त को ऑक्सीजनयुक्त बनाना | ऑक्सीजनयुक्त रक्त को अंगों तक पहुँचाना |

| समाप्ति बिंदु | बायाँ आलिंद | दायाँ आलिंद |

दोहरा रक्त परिसंचरण एक उच्च दक्ष प्रणाली है, जो कोशिकाओं को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करके शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती है।

रक्तदाब (Blood Pressure)

रक्तदाब वह दाब है जो हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त के कारण धमनियों की दीवारों पर पड़ता है। यह परिसंचरण तंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो शरीर में रक्त के प्रवाह को बनाए रखती है।

रक्तदाब के दो प्रमुख प्रकार

- सिस्टोलिक दाब (Systolic Pressure): यह वह अधिकतम दाब होता है जब हृदय संकुचित होकर रक्त को धमनियों में पंप करता है।

- डायस्टोलिक दाब (Diastolic Pressure): यह वह न्यूनतम दाब होता है जब हृदय विश्राम की स्थिति में होता है।

रक्तदाब की माप और सामान्य मान

रक्तदाब को स्फिग्मोमैनोमीटर की सहायता से मापा जाता है और इसका मान मिलीमीटर ऑफ मरकरी (mmHg) में होता है।

| रक्तदाब का प्रकार | सामान्य मान (mmHg) | स्थिति |

|---|---|---|

| सिस्टोलिक | 120 mmHg | सामान्य |

| डायस्टोलिक | 80 mmHg | सामान्य |

जब रक्तदाब 140/90 mmHg से अधिक होता है, तो इसे उच्च रक्तदाब (Hypertension) और जब 90/60 mmHg से कम होता है तो निम्न रक्तदाब (Hypotension) कहा जाता है।

रक्तदाब के नियमन में शामिल कारक

- हृदय की गति और बल

- रक्त वाहिकाओं का व्यास

- रक्त की मात्रा और चिपचिपापन

- हार्मोन और तंत्रिका नियंत्रण

रुधिर वाहिकाएँ (Blood Vessels)

मानव शरीर में रक्त के परिवहन हेतु विशेष नलिकाओं को रुधिर वाहिकाएँ कहा जाता है। ये वाहिकाएँ हृदय से अंगों तक और अंगों से हृदय तक रक्त को ले जाने का कार्य करती हैं। इनका कार्य रक्त परिसंचरण को नियंत्रित और बनाए रखना होता है।

रुधिर वाहिकाओं के प्रकार

- धमनियाँ (Arteries): ये वाहिकाएँ रक्त को हृदय से बाहर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं।

- शिराएँ (Veins): ये वाहिकाएँ रक्त को शरीर से वापस हृदय तक लाती हैं।

- केशिकाएँ (Capillaries): ये बहुत पतली वाहिकाएँ होती हैं जो धमनियों और शिराओं को जोड़ती हैं तथा कोशिकाओं के साथ पदार्थों का आदान-प्रदान करती हैं।

धमनी और शिरा में अंतर

| बिंदु | धमनी (Artery) | शिरा (Vein) |

|---|---|---|

| रक्त की दिशा | हृदय से शरीर की ओर | शरीर से हृदय की ओर |

| रक्त प्रकार | अधिकतर शुद्ध रक्त (सिवाय फुफ्फुसीय धमनी) | अधिकतर अशुद्ध रक्त (सिवाय फुफ्फुसीय शिरा) |

| दीवारों की मोटाई | मोटी और लचीलापन युक्त | पतली और कम लचीली |

| वाल्व की उपस्थिति | नहीं होते | उल्टे प्रवाह को रोकने हेतु वाल्व होते हैं |

| दबाव | उच्च रक्तदाब | कम रक्तदाब |

शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी (Aorta) है और सबसे बड़ी शिरा महाशिरा (Vena Cava) है।

प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण एवं लसिका (Platelets & Lymph)

1. प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण

प्लेटलेट्स (Platelets) या रक्त कणिकाएँ रक्त में पाई जाने वाली कोशिकीय रचनाएँ हैं, जिनका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाना होता है। ये अस्थि मज्जा (Bone Marrow) में बनती हैं।

यदि शरीर में चोट लग जाए और प्लेटलेट्स सक्रिय न हों, तो अत्यधिक रक्तस्राव से जीवन को खतरा हो सकता है।

प्लेटलेट्स का कार्य:

- चोट लगने पर प्लेटलेट्स सक्रिय हो जाते हैं।

- ये एक रसायन छोड़ते हैं जो फाइब्रिन नामक तंतु बनाता है।

- फाइब्रिन जाल बनाकर रक्त कोशिकाओं को फँसा लेता है जिससे रक्त थक्का बनता है।

- थक्का बनने से रक्तस्राव रुकता है और घाव भरने की प्रक्रिया शुरू होती है।

2. लसिका (Lymph)

लसिका (Lymph) एक रक्त जैसा तरल है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएँ (RBCs) अनुपस्थित होती हैं, लेकिन इसमें श्वेत रक्त कोशिकाएँ होती हैं। यह एक रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित द्रव है जो ऊतकों से होकर गुजरता है।

लसिका की विशेषताएँ:

- लसिका का रंग हल्का पीला और यह पारदर्शी होती है।

- यह ऊतकों से अतिरिक्त द्रव को एकत्र करती है।

- इसमें पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन होते हैं।

- लसिका श्वेत रक्त कोशिकाओं से भरपूर होती है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली का हिस्सा हैं।

लसिका के कार्य:

- ऊतकों से अतिरिक्त तरल हटाना।

- पोषक तत्वों का अवशोषण और परिवहन (विशेष रूप से वसा)।

- प्रतिरक्षा प्रणाली को सहायता देना।

| घटक | प्लेटलेट्स | लसिका |

|---|---|---|

| प्रकृति | कोशिकीय कण | तरल (द्रव) |

| मुख्य कार्य | रक्त थक्का बनाना | ऊतक द्रव निकासी, प्रतिरक्षा |

| रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति | कोई पूर्ण कोशिका नहीं, केवल टुकड़े | केवल श्वेत रक्त कोशिकाएँ |

पादप में परिवहन (Transport in Plants)

पौधों में भी मनुष्यों की भाँति पोषक तत्वों और जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन आवश्यक होता है। यह परिवहन विशेष ऊतकों द्वारा संपन्न होता है जिन्हें जाइलम (Xylem) और फ्लोएम (Phloem) कहा जाता है।

जल का परिवहन (Transport of Water)

पौधे की जड़ें मिट्टी से जल और खनिजों को अवशोषित करती हैं। यह जल जड़ से तने और पत्तियों तक जाइलम ऊतक के माध्यम से पहुँचता है।

जल परिवहन की प्रक्रिया:

- जड़ों में उपस्थित रूट हेयर मिट्टी से जल अवशोषित करते हैं।

- जल ऑस्मोसिस द्वारा कोशिकाओं में प्रवेश करता है।

- यह जल जाइलम के माध्यम से ऊपर की ओर जाता है।

- पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन (Transpiration) जल को ऊपर खींचने में मदद करता है।

वाष्पोत्सर्जन एक खिंचाव बल (Suction force) उत्पन्न करता है, जो जड़ों से पत्तियों तक जल के निरंतर प्रवाह को बनाए रखता है।

भोजन का परिवहन (Transport of Food)

पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती हैं। यह भोजन पौधे के सभी भागों तक फ्लोएम ऊतक के माध्यम से पहुँचता है।

भोजन परिवहन की प्रक्रिया:

- यह प्रक्रिया ट्रांसलोकेशन कहलाती है।

- यह ऊर्जा-निर्भर प्रक्रिया है, जिसमें ATP की आवश्यकता होती है।

- भोजन को स्रोत (source – जैसे पत्तियाँ) से गर्तव्य (sink – जैसे फल, जड़, तना) तक पहुँचाया जाता है।

जाइलम और फ्लोएम के बीच अंतर

| विशेषता | जाइलम (Xylem) | फ्लोएम (Phloem) |

|---|---|---|

| क्या परिवहन करता है? | जल और खनिज | भोजन (शर्करा) |

| दिशा | एक दिशा (नीचे से ऊपर) | दोनों दिशाएँ (ऊपर व नीचे) |

| ऊतक प्रकार | मृत ऊतक | जीवित ऊतक |

| प्रक्रिया | वाष्पोत्सर्जन पर आधारित | ऊर्जा आधारित (ATP) |

पादप में जल का परिवहन जाइलम द्वारा और भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। ये दोनों प्रणाली पौधों के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

प्रश्नोत्तर: पादप और जन्तुओं में वहन तंत्र

1. मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों के क्या कार्य हैं?

मानव में वहन तंत्र के मुख्य घटक हैं – हृदय, रक्त और रक्त वाहिकाएँ।

– हृदय रक्त को पंप करता है।

– रक्त ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन आदि का परिवहन करता है।

– धमनियाँ, शिराएँ और केशिकाएँ रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं और वापस लाती हैं।

2. स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है?

ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त को अलग रखने से शरीर के ऊतकों को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। इससे ऊर्जा उत्पादन अधिक होता है, जो उच्च तापमान बनाए रखने और सक्रिय जीवन के लिए आवश्यक है। यह दोहरे परिसंचरण तंत्र द्वारा संभव होता है।

3. उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं?

उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र दो प्रमुख ऊतकों से मिलकर बना होता है:

– जाइलम (Xylem): जल और खनिजों का वहन करता है।

– फ्लोएम (Phloem): पत्तियों में बने भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुँचाता है।

4. पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है?

जल और खनिज लवण जड़ के रूट हेयर द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और जाइलम के माध्यम से तने और पत्तियों तक पहुँचते हैं।

वाष्पोत्सर्जन से उत्पन्न “सक्शन फोर्स इस वहन को ऊपर की ओर संभव बनाता है।

5. पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है?

पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती हैं। यह भोजन फ्लोएम के माध्यम से ट्रांसलोकेशन प्रक्रिया द्वारा पौधे के अन्य भागों में स्थानांतरित होता है। यह एक ऊर्जा-आधारित प्रक्रिया है जिसमें ATP की आवश्यकता होती है।

उत्सर्जन (Excretion)

जीवों में चयापचय (Metabolism) की प्रक्रिया के दौरान कुछ अवांछित एवं विषाक्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं।

मानव में उत्सर्जन (Excretion in Humans)

मनुष्यों में उत्सर्जन की प्रक्रिया मूत्रजनन तंत्र (Excretory System) द्वारा होती है, जो शरीर से नाइट्रोजनयुक्त अपशिष्ट जैसे यूरिया को बाहर निकालती है। यह तंत्र निम्नलिखित अवयवों से मिलकर बना होता है:

- वृक्क (Kidneys): रक्त को छानकर अपशिष्ट बाहर निकालते हैं।

- गवीनी (Ureters): मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक ले जाते हैं।

- मूत्राशय (Urinary Bladder): मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है।

- मूत्रमार्ग (Urethra): मूत्र को शरीर से बाहर निकालता है।

मानव शरीर लगभग प्रतिदिन 1 से 1.8 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है, जिसमें यूरिया, जल, लवण और अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं।

वृक्क की संरचना (Structure of Kidney)

मनुष्य के शरीर में दो वृक्क (Kidneys) होते हैं, जो मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क की लंबाई लगभग 10 सेमी होती है और यह बीन के आकार का होता है।

वृक्क के भाग:

- गोलक (Cortex): वृक्क का बाहरी भाग।

- मज्जा (Medulla): वृक्क का भीतरी भाग।

- नेफ्रॉन (Nephron): वृक्क की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, जो रक्त को छानने का कार्य करता है।

नेफ्रॉन की संरचना:

- बोमैन कैप्सूल (Bowman’s Capsule): इसमें ग्लोमेरुलस नामक केशिकाओं का जाल होता है, जो रक्त से अपशिष्ट छानता है।

- घुमावदार नलिकाएँ (Tubules): पुनः अवशोषण और स्रवण (Secretion) करती हैं।

- संग्राहक नलिकाएँ (Collecting Ducts): मूत्र को एकत्र करती हैं और गवीनी तक पहुँचाती हैं।

| घटक | कार्य |

|---|---|

| ग्लोमेरुलस | रक्त से नाइट्रोजन अपशिष्ट और अतिरिक्त जल को छानता है। |

| बोमैन कैप्सूल | छाने गए द्रव को एकत्र करता है। |

| घुमावदार नलिकाएँ | पुनः अवशोषण और अतिरिक्त पदार्थों का निष्कासन। |

| संग्राहक नलिकाएँ | मूत्र को अंतिम रूप देती हैं और गवीनी में भेजती हैं। |

नेफ्रॉन की संख्या एक वृक्क में लगभग 10 लाख होती है, जो इसे उच्च कार्यक्षमता प्रदान करती है।

कृत्रिम वृक्क एवं अपोहन (Artificial Kidney and Dialysis)

जब किसी व्यक्ति के दोनों वृक्क ठीक से कार्य नहीं करते, तब शरीर से विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए कृत्रिम उपाय की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को अपोहन (Dialysis) कहा जाता है और इसके लिए एक विशेष यंत्र कृत्रिम वृक्क (Artificial Kidney) का प्रयोग किया जाता है।

कृत्रिम वृक्क क्या है?

कृत्रिम वृक्क एक यांत्रिक उपकरण है जो अपोहन की प्रक्रिया द्वारा रक्त से यूरिया, अतिरिक्त जल और अपशिष्ट लवणों को हटाता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति के वृक्क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या कार्य करना बंद कर देते हैं।

जब रक्त में यूरिया की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, तो यह विषैली हो सकती है और इससे यूरिया विषाक्तता (Uremia) की स्थिति बन जाती है। इसी स्थिति में डायलिसिस की आवश्यकता होती है।

अपोहन (Dialysis) की प्रक्रिया:

- रक्त को एक डायलिसिस मशीन में पाइप द्वारा निकाला जाता है।

- यह रक्त एक सेलूलोज़ की अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गुजरता है, जो अपशिष्ट पदार्थों को हटाने में सहायक होती है।

- रक्त को एक विशेष घोल (डायलिसेट) में बहाया जाता है जिसमें उचित सांद्रता होती है ताकि अपशिष्ट बाहर आ जाएं।

- शुद्ध रक्त को पुनः शरीर में वापस भेजा जाता है।

डायलिसिस के लाभ:

- यूरिया और अपशिष्ट पदार्थों को निकालना।

- जल और लवणों का संतुलन बनाए रखना।

- रक्तचाप को नियंत्रित रखना।

| तत्व | कार्य |

|---|---|

| डायलिसेट घोल | सही संतुलन के अनुसार अपशिष्ट बाहर खींचता है |

| अर्धपारगम्य झिल्ली | केवल अपशिष्ट को बाहर जाने देती है, रक्त कोशिकाओं को नहीं |

| पंप | रक्त को मशीन में खींचता और वापस भेजता है |

डायलिसिस अस्थायी समाधान है। अंतिम और स्थायी समाधान वृक्क प्रत्यारोपण (Kidney Transplant) हो सकता है।

अंगदान (Organ Donation)

अंगदान का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवित या मरणोपरांत अंगों को किसी ऐसे व्यक्ति को दान देना, जिसे उनके कार्य करने में असमर्थता हो। यह एक मानवीय कार्य है, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को जीवनदान मिल सकता है।

अंगदान के प्रकार

- जीवित अंगदान (Living Donation): व्यक्ति जीवित रहते हुए कुछ अंग जैसे – एक वृक्क (Kidney), यकृत का हिस्सा, रक्त, अस्थिमज्जा दान कर सकता है।

- मरणोपरांत अंगदान (Deceased Donation): ब्रेन डेड व्यक्ति के अंग जैसे – हृदय, फेफड़े, यकृत, नेत्र, त्वचा आदि दान किए जा सकते हैं।

एक मरणोपरांत अंगदाता 8 लोगों की जान बचा सकता है और 75 लोगों को नया जीवन दे सकता है।

कौन-कौन से अंग दान किए जा सकते हैं?

- हृदय (Heart)

- वृक्क (Kidneys)

- फेफड़े (Lungs)

- यकृत (Liver)

- नेत्र (Eyes – Cornea)

- त्वचा (Skin)

- अस्थिमज्जा (Bone Marrow)

भारत में अंगदान की स्थिति

भारत में हर वर्ष लाखों लोगों को अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है, लेकिन अंगदान करने वालों की संख्या बहुत कम है। सरकार और कई NGO द्वारा अंगदान जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

अंगदान की प्रक्रिया

- व्यक्ति स्वेच्छा से अंगदान के लिए पंजीकरण करता है।

- मरणोपरांत अंगदान के लिए परिवार की सहमति आवश्यक होती है।

- अंगों की गुणवत्ता की जांच कर योग्य अंगों को जरूरतमंद व्यक्ति को प्रत्यारोपित किया जाता है।

अंगदान के लाभ

- गंभीर रोगों से पीड़ित व्यक्ति को नया जीवन मिलता है।

- समाज में सेवा और मानवता की भावना बढ़ती है।

- एक व्यक्ति कई जिंदगियाँ बचा सकता है।

पादप में उत्सर्जन (Excretion in Plants)

सभी जीवों की तरह पादप भी चयापचय क्रियाओं के दौरान कुछ अवांछित और अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करते हैं। चूंकि पौधे स्थिर होते हैं, इसलिए वे उत्सर्जन की प्रक्रिया में पशुओं से भिन्न होते हैं। पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया धीमी और विविध रूपों में होती है।

पादपों में उत्सर्जन विशेष अंगों के बिना होता है, यानी कोई अलग उत्सर्जन तंत्र नहीं होता, फिर भी वे अपशिष्ट पदार्थों को अलग-अलग रूपों में निकालते हैं।

पादप उत्सर्जन के तरीके

| उत्सर्जन विधि | विवरण |

|---|---|

| वाष्पोत्सर्जन (Transpiration) | अतिरिक्त जल वाष्प के रूप में पत्तियों से निकलता है। |

| रसायनिक संग्रह | कुछ अपशिष्ट पदार्थ (जैसे रेजिन, गोंद, टैनिन) स्थायी ऊतकों में जमा किए जाते हैं। |

| गिरते पत्ते और छाल | अपशिष्ट पदार्थ पुराने पत्तों, छाल और फलों में एकत्र होकर गिर जाते हैं। |

| गैसों का निष्कासन | ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के माध्यम से बाहर निकलती हैं। |

| अल्कलॉइड्स और टॉक्सिन्स | कुछ पौधे अपशिष्ट पदार्थों को विषैले रूप में संग्रह करते हैं ताकि वे जानवरों से बचे रहें। |

निष्कर्ष

यद्यपि पादपों में कोई जटिल उत्सर्जन तंत्र नहीं होता, फिर भी वे विविध और प्रभावी तरीकों से अपने चयापचय अपशिष्टों का निष्कासन करते हैं। यह प्रक्रिया जीवित रहने और बढ़ने के लिए आवश्यक है।

1. वृक्काणु (नेफ्रॉन) की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए।

रचना: नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। इसका मुख्य भाग है:

- ग्लोमेरुलस: यह केशिकाओं का एक जाल होता है जहाँ रक्त का छानना प्रारंभ होता है।

- बोमैन कैप्सूल: यह ग्लोमेरुलस को घेरता है और उसमें छने हुए तरल को एकत्र करता है।

- घुमावदार नलिकाएँ (PCT, DCT): यह नलिकाएं पुनः अवशोषण और स्रवण करती हैं।

- लूप ऑफ हेनले: जल और लवणों के पुनः अवशोषण में सहायक।

- संग्राहक नलिका: मूत्र को एकत्र कर गवीनी में भेजती है।

क्रियाविधि: नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया तीन चरणों में होती है:

- छानना (Filtration): ग्लोमेरुलस में उच्च रक्तदाब के कारण रक्त से जल व अपशिष्ट छानकर बोमैन कैप्सूल में प्रवेश करते हैं।

- पुनः अवशोषण (Reabsorption): आवश्यक जल, ग्लूकोज़, अमीनो अम्ल आदि नलिकाओं में से वापस रक्त में अवशोषित होते हैं।

- स्रवण (Secretion): अतिरिक्त आयन व अपशिष्ट रक्त से उत्सर्जन नलिका में छोड़े जाते हैं।

2. उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं?

- वाष्पोत्सर्जन द्वारा: जल वाष्प के रूप में स्टोमाटा द्वारा बाहर निकलता है।

- रसायनिक संग्रह: रेजिन, गोंद, टैनिन जैसे अपशिष्ट स्थायी ऊतकों में संग्रहित रहते हैं।

- गिरते अंगों के माध्यम से: पुराने पत्ते, छाल और फल गिराकर अपशिष्ट से छुटकारा पाते हैं।

- गैसों का निष्कासन: ऑक्सीजन व CO₂ जैसे गैसें स्टोमाटा से निकलती हैं।

- अल्कलॉइड्स और टॉक्सिन्स: विषैले पदार्थ जानवरों से बचाव के रूप में संग्रह होते हैं।

3. मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है?

मूत्र की मात्रा का नियंत्रण शरीर की जल की मात्रा पर निर्भर करता है और यह हॉर्मोन ADH (एंटी डाययूरेटिक हॉर्मोन) द्वारा नियंत्रित होता है:

- यदि शरीर में जल की कमी होती है, तो ADH की मात्रा बढ़ जाती है और नेफ्रॉन अधिक जल का पुनः अवशोषण करते हैं, जिससे मूत्र कम बनता है।

- यदि शरीर में जल की अधिकता होती है, तो ADH का स्रवण घटता है और अधिक जल मूत्र के रूप में बाहर निकलता है।

इस प्रकार ADH जल संतुलन बनाए रखता है और मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है।

प्रश्नोत्तर (पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वहन)

1. मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, जो संबंधित है-

(a) पोषण

(b) उत्सर्जन ✔️

(c) बसन

(d) परिवहन

2. पादप में जाइलम उत्तरदायी है-

(a) जल का वहन ✔️

(b) भोजन का वहन

(c) अमीनो अम्ल का वहन

(d) ऑक्सीजन का वहन

3. स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है-

(a) कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल

(b) क्लोरोफिल

(c) सूर्य का प्रकाश

(d) उपरोक्त सभी ✔️

4. पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है-

(a) कोशिकाद्रव्य

(b) माइटोकॉन्ड्रिया ✔️

(c) हरित लवक

(d) केंद्रक

5. हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है?

वसा का पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है। पित्त रस वसा को छोटे कणों में विभाजित करता है (इमल्सीफिकेशन), और फिर लिपेज एंजाइम उसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है।

6. भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है?

लार में टायलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज़ में परिवर्तित करता है। यह भोजन को नम और नरम भी करता है जिससे उसे निगलना आसान होता है।

7. स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं और उसके उपोत्पाद क्या हैं?

कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल की उपस्थिति आवश्यक है। इसके उपोत्पाद हैं ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन।

8. वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर हैं? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है।

वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अधिक ऊर्जा मिलती है। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती और कम ऊर्जा मिलती है।

उदाहरण: यीस्ट, क्लोस्ट्रीडियम, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया।

9. गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएँ किस प्रकार अभिकल्पित हैं?

कूपिकाएँ पतली, अर्द्धपारगम्य झिल्ली से बनी होती हैं और इनका कुल सतही क्षेत्र लगभग 80 वर्ग मीटर होता है, जिससे अधिकतम गैसीय विनिमय संभव होता है।

10. हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं?

हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त में ऑक्सीजन की वहन क्षमता घट जाती है, जिससे थकान, चक्कर आना, और एनीमिया जैसी समस्याएँ हो सकती हैं।

11. मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। यह क्यों आवश्यक है?

मनुष्य में रक्त दो बार हृदय से गुजरता है — फुफ्फुसीय परिसंचरण (lungs) और शारीरिक परिसंचरण (body), जिसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। यह ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को अलग रखने के लिए आवश्यक है।

12. जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है?

- जाइलम: जल और खनिजों का वहन करता है, केवल नीचे से ऊपर।

- फ्लोएम: भोजन का वहन करता है, दोनों दिशाओं में (ऊपर और नीचे)।

13. फुफ्फुस में कूपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु (नेफ्रॉन) की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए।

| कृति | फुफ्फुसीय कूपिकाएँ | वृक्काणु (नेफ्रॉन) |

|---|---|---|

| कार्य | गैसों का विनिमय | मूत्र निर्माण और अपशिष्ट निष्कासन |

| संरचना | पतली झिल्ली, रक्त वाहिकाओं से घिरी | ग्लोमेरुलस, बोमैन कैप्सूल, नलिकाएँ |

| प्रक्रिया | विसरण द्वारा गैसों का आदान-प्रदान | छानना, पुनः अवशोषण, स्रवण |

संबंधित विषय पढ़ें:

- रासायनिक अभिक्रियाएँ और समीकरण – Class 10 Science

- अम्ल, क्षार एवं लवण – सरल व्याख्या और उदाहरण

- धातु एवं अधातु – परिभाषा, गुणधर्म, अंतर व उपयोग

उपयोगी बाहरी स्रोत: