मानव नेत्र एवं रंग-बिरंगा संसार

मानव नेत्र एक जटिल और संवेदनशील अंग है जो हमें देखने की शक्ति देता है। इस अध्याय में हम नेत्र की रचना, कार्य, दृष्टि दोष तथा प्रकाश के अपवर्तन से जुड़ी घटनाओं को समझेंगे। साथ ही, हम जानेंगे कि रंग-बिरंगे संसार को हम कैसे देख पाते हैं।

👁️ मानव नेत्र की रचना

| अंग | कार्य |

|---|---|

| कॉर्निया | प्रकाश को अंदर प्रवेश कराता है और उसे वक्रता देता है। |

| आईरिस | पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। |

| पुतली (Pupil) | प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। |

| लेंस | प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। |

| रेटिना | प्रकाशीय संकेतों को विद्युत संकेतों में बदलता है। |

क्या आप जानते हैं? मानव नेत्र लगभग 576 मेगापिक्सेल के बराबर की स्पष्टता रखता है!

👁️ नेत्र की समंजन क्षमता (Power of Accommodation of Eye)

मानव नेत्र की सबसे अद्भुत विशेषताओं में से एक है — समंजन क्षमता, यानी कि पास और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने की योग्यता। यह क्षमता नेत्र लेंस के आकार को समायोजित करके होती है, जो सीलियरी पेशियों (ciliary muscles) की सहायता से होता है।

नेत्र की समंजन क्षमता वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा लेंस की वक्रता को बदलकर वह विभिन्न दूरी की वस्तुओं पर फोकस करता है ताकि रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बने।

🔁 कैसे कार्य करती है समंजन क्षमता?

| स्थिति | लेंस की स्थिति | सीलियरी पेशियाँ |

|---|---|---|

| दूर की वस्तु देखने पर | पतला (कम वक्रता) | शिथिल (relaxed) |

| पास की वस्तु देखने पर | मोटा (अधिक वक्रता) | संकुचित (contracted) |

सामान्य नेत्र की समंजन क्षमता इतनी होती है कि वह 25 सेमी (निकट बिंदु) से अनंत दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:

- Q: समंजन क्षमता की कमी से क्या होता है?

A: पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, इसे प्रेसबायोपिया (Presbyopia) कहा जाता है। - Q: समंजन क्षमता को कौन नियंत्रित करता है?

A: सीलियरी पेशियाँ लेंस की वक्रता को नियंत्रित करती हैं।

दृष्टिदोष (Defects of Vision)

कभी-कभी मानव नेत्र की समंजन क्षमता में कमी आ जाती है, जिससे वस्तुएँ धुंधली दिखाई देने लगती हैं। इस स्थिति को दृष्टिदोष कहा जाता है। इसके मुख्य तीन प्रकार होते हैं: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और प्रेसबायोपिया।

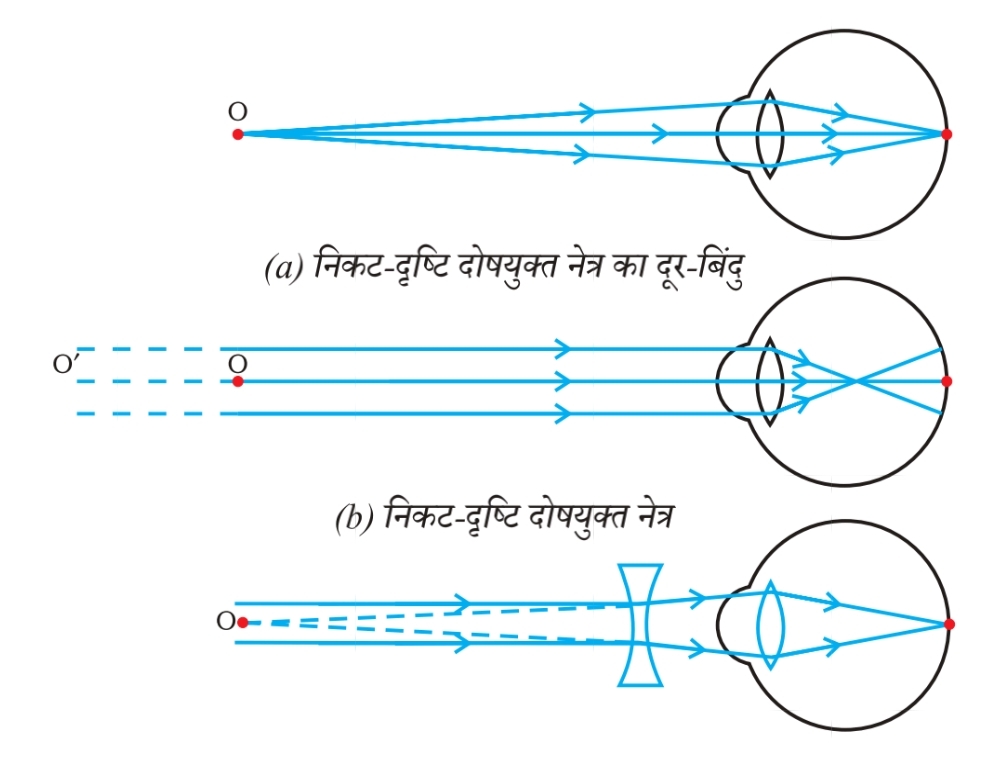

1️⃣ मायोपिया (निकट दृष्टि दोष / Short-sightedness)

इस दोष में निकट की वस्तुएँ स्पष्ट दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएँ धुंधली लगती हैं।

- कारण: नेत्रगोलक अधिक लंबा हो जाता है या लेंस अधिक वक्र हो जाता है।

- छवि: रेटिना के पहले बनती है।

- सुधार: अवतल लेंस (Concave Lens) द्वारा।

2️⃣ हाइपरमेट्रोपिया (दूर दृष्टि दोष / Long-sightedness)

इस दोष में दूर की वस्तुएँ स्पष्ट दिखती हैं लेकिन पास की वस्तुएँ धुंधली लगती हैं।

- कारण: नेत्रगोलक छोटा हो जाता है या लेंस पर्याप्त वक्र नहीं होता।

- छवि: रेटिना के पीछे बनती है।

- सुधार: उत्तल लेंस (Convex Lens) द्वारा।

3️⃣ प्रेसबायोपिया (बुढ़ापे का दृष्टिदोष)

यह बढ़ती उम्र के साथ होने वाला सामान्य दृष्टिदोष है जिसमें पास की वस्तुएँ देखना कठिन हो जाता है।

- कारण: सीलियरी पेशियाँ कमजोर हो जाती हैं, जिससे लेंस की लचीलापन क्षमता घट जाती है।

- सुधार: द्वि-केंद्रित लेंस (Bifocal Lens) द्वारा।

| दृष्टिदोष | कारण | उपाय |

|---|---|---|

| मायोपिया | नेत्रगोलक लंबा | अवतल लेंस |

| हाइपरमेट्रोपिया | नेत्रगोलक छोटा | उत्तल लेंस |

| प्रेसबायोपिया | सीलियरी पेशियों की कमजोरी | द्वि-केंद्रित लेंस |

सही चश्मा या लेंस का चुनाव नेत्र विशेषज्ञ की सलाह पर ही करें।

अभ्यास प्रश्नोत्तर

1. नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है?

नेत्र की समंजन क्षमता (Power of Accommodation) वह योग्यता है, जिससे नेत्र विभिन्न दूरी की वस्तुओं को साफ-साफ देख पाता है। यह क्षमता नेत्र लेंस की वक्रता को बदलने से आती है, जो सीलियरी पेशियों द्वारा नियंत्रित होती है।

2. निकट दृष्टिदोष का कोई व्यक्ति 1.2 m से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए?

यह दोष निकट दृष्टिदोष (Myopia) है। इसे सुधारने के लिए अवतल लेंस (Concave Lens) का उपयोग किया जाता है, जो प्रकाश किरणों को फैलाता है और छवि को रेटिना पर केंद्रित करता है।

3. मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं?

मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए:

- दूर बिंदु: अनंत दूरी (Infinity)

- निकट बिंदु: लगभग 25 सेंटीमीटर (25 cm)

4. अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है?

यह विद्यार्थी निकट दृष्टिदोष (Myopia) से पीड़ित है, जिसमें दूर की वस्तुएँ स्पष्ट नहीं दिखतीं। इसे अवतल लेंस (Concave Lens) के प्रयोग से सुधारा जा सकता है।

प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रिज्म सूत्र

जब प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो वह अपवर्तन के कारण दिशा बदलता है। यह प्रकाश की गति में बदलाव और माध्यम के घनत्व के कारण होता है। इस प्रक्रिया में प्रकाश विक्षेपित होता है, जिससे उसका मार्ग मोड़ जाता है।

प्रिज्म में अपवर्तन की प्रक्रिया

जब प्रकाश प्रिज्म की एक सतह से प्रवेश करता है, तो वह अपवर्तित होता है और प्रिज्म के दूसरे सिरे से बाहर निकलते समय फिर से अपवर्तित होता है। इस प्रक्रिया में प्रकाश की किरण अपनी दिशा में एक कोण से झुक जाती है जिसे विक्षेपण कोण (Angle of Deviation) कहा जाता है।

प्रिज्म संबंधित प्रमुख शब्दावली:

- A: प्रिज्म का कोण (Angle of Prism)

- δ (delta): विक्षेपण कोण (Angle of Deviation)

- i: आपतन कोण (Angle of Incidence)

- e: अपवर्तन कोण (Angle of Emergence)

प्रिज्म सूत्र (Prism Formula):

विक्षेपण कोण (δ) का सूत्र:

δ = (i + e) – A

जहाँ,

i = आपतन कोण

e = अपवर्तन कोण

A = प्रिज्म का कोण

न्यूनतम विक्षेपण कोण पर:

जब आपतन कोण को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि विक्षेपण न्यूनतम हो, तो प्रिज्म में प्रकाश की किरण समान रूप से झुकती है। इसे न्यूनतम विक्षेपण स्थिति (Minimum deviation) कहते हैं।

न्यूटन ने प्रिज्म का उपयोग करके यह सिद्ध किया था कि सफेद प्रकाश वास्तव में सात रंगों का मिश्रण होता है।

कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण

जब श्वेत प्रकाश (सूर्य का प्रकाश) कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो वह सात रंगों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को विक्षेपण (Dispersion) कहते हैं।

जब श्वेत प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम जैसे कांच के प्रिज्म से गुजरता है और विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है, तो उसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं।

कारण:

श्वेत प्रकाश विभिन्न तरंग दैर्ध्य (wavelengths) के रंगों से मिलकर बना होता है, और प्रिज्म प्रत्येक रंग को अलग-अलग कोण पर अपवर्तित करता है। परिणामस्वरूप प्रकाश सात रंगों (VIBGYOR) में टूट जाता है।

- V – Violet

- I – Indigo

- B – Blue

- G – Green

- Y – Yellow

- O – Orange

- R – Red

वैज्ञानिक प्रमाण:

सर्वप्रथम सर आइज़ैक न्यूटन ने यह सिद्ध किया कि श्वेत प्रकाश सात रंगों से मिलकर बना है, जब उन्होंने एक अंधकारमय कमरे में सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजरते देखा और रंगों की पट्टी (Spectrum) प्राप्त की।

इंद्रधनुष का बनना (Formation of Rainbow)

इंद्रधनुष वर्षा के बाद आकाश में दिखाई देने वाला रंग-बिरंगा अर्धवृत्ताकार प्रकाशीय दृश्य होता है। यह प्रकाश के विक्षेपण, परावर्तन और अपवर्तन के कारण बनता है। जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में उपस्थित वर्षा की जल-बूँदों से गुजरती हैं, तो वे सात रंगों में विभाजित होकर इंद्रधनुष का निर्माण करती हैं।

1. प्रकाश का जल-बूंद में प्रवेश करते समय अपवर्तन (Refraction)

2. जल-बूंद की पीछे की सतह से परावर्तन (Reflection)

3. जल-बूंद से बाहर निकलते समय पुनः अपवर्तन और विक्षेपण (Dispersion)

इंद्रधनुष के सात रंग (VIBGYOR):

- V – Violet (बैंगनी)

- I – Indigo (जामुनी)

- B – Blue (नीला)

- G – Green (हरा)

- Y – Yellow (पीला)

- O – Orange (नारंगी)

- R – Red (लाल)

इंद्रधनुष को केवल तब देखा जा सकता है जब सूर्य पीठ के पीछे हो और सामने वर्षा की बूंदें हों।

वायुमंडलीय अपवर्तन (Atmospheric Refraction)

जब प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो वह विभिन्न घनत्व की वायु परतों से होकर गुजरता है। यह घनत्व में अंतर अपवर्तन उत्पन्न करता है, जिसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है।

सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी सूर्य दिखाई देता है। यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है।

तारों का टिमटिमाना (Twinkling of Stars)

तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि उनका प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न घनत्व वाली परतों से होकर गुजरता है। इससे प्रकाश की दिशा बार-बार बदलती है, और तारे की चमक में क्षणिक वृद्धि या कमी होती है।

- वास्तव में तारे की चमक स्थिर होती है।

- वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण प्रकाश तरंगें झुकती रहती हैं।

- इससे तारे की स्थिति और चमक में क्षणिक अंतर आता है, जिसे हम “टिमटिमाना” कहते हैं।

अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त

हम अक्सर देखते हैं कि सूर्य क्षितिज के नीचे होते हुए भी थोड़ा पहले उगता और थोड़ा देर से अस्त होता हुआ प्रतीत होता है। यह सब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है।

वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर मुड़ता है, जिससे सूर्य अपने वास्तविक स्थान से ऊपर प्रतीत होता है। इसी कारण:

- सूर्योदय वास्तविक समय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है।

- सूर्यास्त 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है।

कारण:

- सूर्य की किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो वे वायु की घनता के कारण झुकती (Refract) हैं।

- इस झुकाव के कारण सूर्य ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है।

- इससे दिन की अवधि लगभग 4 मिनट तक बढ़ जाती है।

यह एक अद्भुत उदाहरण है कि प्रकाश की चाल और दिशा हमारे देखने के तरीके को कितना प्रभावित करती है।

प्रकाश का प्रकीर्णन (Scattering of Light)

जब प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूलकणों, जलकणों और गैस अणुओं से टकराता है, तो वह चारों दिशाओं में फैल जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं।

जब प्रकाश की किरणें छोटे-छोटे कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, तो इसे प्रकीर्णन कहा जाता है।

प्रकीर्णन के मुख्य कारण:

- वायुमंडल में उपस्थित गैस के अणु और धूलकण

- प्रकाश की छोटी तरंग दैर्ध्य की अधिक प्रकीर्णन प्रवृत्ति

उदाहरण:

- आकाश का नीला दिखाई देना

- सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखना

- धुंध में वाहन की पीली लाइट का उपयोग

ध्यान दें:

- नीली रोशनी की तरंग दैर्ध्य कम होती है, इसलिए वह सबसे अधिक प्रकीर्णित होती है।

- लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, इसलिए वह कम प्रकीर्णित होता है।

प्रयोगात्मक सत्यापन:

अगर आप धूप में पारदर्शी ग्लास में दूध और पानी का मिश्रण रखें और उस पर टॉर्च की रौशनी डालें, तो नीला रंग अधिक बिखरता दिखाई देगा। यह टिंडल प्रभाव कहलाता है, जो प्रकीर्णन का प्रमाण है।

टिंडल प्रभाव (Tyndall Effect)

जब एक कोलॉइड विलयन में से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं और उनके मार्ग में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश बिखरता है, तो यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है।

जब प्रकाश की किरणें किसी कोलॉइडी घोल से गुजरती हैं और उनका मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। इसका कारण है कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन।

आवश्यक शर्तें:

- घोल कोलॉइडी होना चाहिए।

- प्रकाश का स्रोत तीव्र होना चाहिए।

- कणों का आकार इतना होना चाहिए कि वे प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकें।

टिंडल प्रभाव के उदाहरण:

- धूल और धुंध में सूर्य की किरणें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं।

- घने जंगल में पेड़ों के बीच से आती हुई रौशनी की किरणें।

- कक्षा में जब अंधेरे में टॉर्च को दूध के पानी वाले ग्लास पर फेंका जाता है।

- प्रोजेक्टर लाइट के मार्ग में धुआँ या धूल कणों के कारण लाइट बीम दिखाई देती है।

टिंडल प्रभाव का नाम अंग्रेज़ वैज्ञानिक John Tyndall के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस घटना का अध्ययन किया था।

प्रयोग:

दूध और पानी का घोल तैयार करें और उस पर टॉर्च की रौशनी डालें। प्रकाश का मार्ग स्पष्ट दिखाई देगा — यही टिंडल प्रभाव है।

आरेख

दूध-पानी घोल

टॉर्च की रोशनी

स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है?

जब सूर्य का श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वह वायुमंडल में उपस्थित गैस अणुओं और धूलकणों से टकराता है। इस टकराव के कारण प्रकाश प्रकीर्णित (Scattered) होता है।

श्वेत प्रकाश में सात रंग होते हैं, परंतु नीली रोशनी की तरंग दैर्ध्य (wavelength) कम होती है, जिससे वह अन्य रंगों की तुलना में सबसे अधिक प्रकीर्णित होती है।

कुछ रोचक तथ्य:

- अगर वायुमंडल न हो, तो आकाश हमें काला दिखाई देगा (जैसा कि अंतरिक्ष यात्रियों को दिखता है)।

- नीले रंग का प्रकीर्णन सूर्य से आने वाले प्रकाश की दिशा के विपरीत होता है, इसलिए दिन में ऊँचे आकाश की ओर देखने पर नीलापन अधिक दिखता है।

लाल, पीले, नारंगी रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण वे बहुत कम प्रकीर्णित होते हैं।

विज्ञान सिद्धांत:

इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन (Scattering of Light) कहते हैं। नीले रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होने से वह सबसे अधिक बिखरता है, इसलिए नीला रंग सबसे स्पष्ट दिखता है।

📘 आपने क्या सीखा

- नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकस कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है।

- वह अल्पतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है, उसे नेत्र का निकट बिंदु अथवा सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। सामान्यतः यह दूरी 25 cm होती है।

- दृष्टि दोषों में निकट-दृष्टि, दीर्घ-दृष्टि तथा जरा-दूरदृष्टिता प्रमुख हैं।

- निकट-दृष्टिता में वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल के सामने बनता है, जिसे अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है।

- दूरदृष्टिता में प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे बनता है, जिसे उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है।

- वृद्धावस्था में नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे जरा-दूरदृष्टिता होती है।

- श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है।

- प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखता है और सूर्योदय-सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है।

🧠 मानव नेत्र पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

- मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है-

(a) जरा-दूरदृष्टिता

(b) समंजन ✅

(c) निकट-दृष्टि

(d) दीर्घ-दृष्टि - मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है-

(a) कॉर्निया

(b) परितारिका

(c) पुतली

(d) दृष्टिपटल ✅ - सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, लगभग-

(a) 25 m

(b) 2.5 cm

(c) 25 cm ✅

(d) 2.5 m - अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है-

(a) पुतली द्वारा

(b) दृष्टिपटल द्वारा

(c) पक्ष्माभी द्वारा ✅

(d) परितारिका द्वारा

प्रश्नों के विस्तृत उत्तर (Q.5 – Q.12)

5. किसी व्यक्ति को दूर की दृष्टि के लिए 5.5 डाइऑप्टर, और निकट की दृष्टि के लिए +1.5 डाइऑप्टर के लेंस चाहिए।

सूत्र: फोकस दूरी (f) = 1 / डाइऑप्टर (D), इकाई: मीटर

- (i) दूर की दृष्टि के लिए: D = –5.5 D ⇒ f = 1 / –5.5 = –0.181 m = –18.1 cm

- (ii) निकट की दृष्टि के लिए: D = +1.5 D ⇒ f = 1 / 1.5 = 0.667 m = 66.7 cm

6. दूर बिंदु = 80 cm = 0.8 m (निकट दृष्टि दोष)

सूत्र: 1/f = 1/v – 1/u (u = ∞, v = –0.8 m)

⇒ 1/f = 0 – (–1/0.8) = 1.25 D

7. दीर्घ-दृष्टि दोष और चित्र

दिया गया: निकट बिंदु = 1 m, सामान्य = 25 cm

v = –25 cm, u = –100 cm

1/f = 1/v – 1/u = (–1/0.25) – (–1/1) = –4 + 1 = –3 D

चित्र:

8. सामान्य नेत्र 25 cm से निकट वस्तु क्यों नहीं देख पाता?

क्योंकि इस दूरी से कम पर नेत्र की समंजन क्षमता समाप्त हो जाती है। इससे दृष्टिपटल पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता और वस्तु धुंधली दिखाई देती है।

9. जब वस्तु की दूरी बढ़ाई जाती है तो प्रतिबिंब दूरी पर क्या असर पड़ता है?

जैसे-जैसे वस्तु नेत्र से दूर जाती है, प्रतिबिंब दूरी स्थिर रहती है क्योंकि दृष्टिपटल की स्थिति नहीं बदलती, लेकिन अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित होती है।

10. तारे क्यों टिमटिमाते हैं?

तारे बहुत दूर होते हैं, उनके प्रकाश को जब वायुमंडल की विभिन्न घनत्व वाली परतों से होकर आना पड़ता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण उनके प्रकाश की दिशा बार-बार बदलती रहती है। इससे तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं।

11. ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते?

ग्रह पृथ्वी के नजदीक होते हैं और वे प्रकाश के विस्तृत स्रोत होते हैं। इसलिए उनके प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन संतुलित हो जाता है और टिमटिमाहट नहीं होती।

12. अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की बजाय काला क्यों दिखता है?

क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता, इसलिए वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। जब प्रकीर्णन नहीं होता तो नीला रंग नहीं बनता और आकाश काला प्रतीत होता है।

मानव नेत्र एवं रंग-बिरंगा संसार – टॉप 20 MCQs

- मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है –

(a) कॉर्निया (b) पुतली (c) दृष्टिपटल ✅ (d) परितारिका - पुतली (pupil) का कार्य है –

(a) रंग पहचानना (b) रौशनी नियंत्रित करना ✅ (c) प्रतिबिंब बनाना (d) समंजन - परितारिका (iris) का रंग किसका निर्धारण करता है –

(a) लेंस का (b) आँखों का ✅ (c) कॉर्निया का (d) दृष्टिपटल का

- नेत्र की समंजन क्षमता होती है –

(a) लेंस बदलना (b) फोकस दूरी बदलना ✅ (c) रोशनी रोकना (d) रेटिना हटाना - समंजन संभव होता है –

(a) दृष्टिपटल द्वारा (b) पुतली द्वारा (c) पक्ष्माभी पेशियों द्वारा ✅ (d) परितारिका द्वारा - वृद्धावस्था में नेत्र की समंजन क्षमता घटने पर होने वाला दोष है –

(a) निकट दृष्टिता (b) दीर्घ दृष्टिता (c) जरा-दूरदृष्टिता ✅ (d) रंग-अंधता

- निकट दृष्टिता में प्रतिबिंब बनता है –

(a) दृष्टिपटल पर (b) दृष्टिपटल के पीछे (c) दृष्टिपटल के सामने ✅ (d) कोई नहीं - निकट दृष्टिता ठीक किया जाता है –

(a) उत्तल लेंस से (b) अवतल लेंस से ✅ (c) द्विवल लेंस से (d) कोई नहीं - दीर्घ दृष्टिता ठीक किया जाता है –

(a) उत्तल लेंस से ✅ (b) अवतल लेंस से (c) संयोजक लेंस से (d) कोई नहीं - सामान्य नेत्र का निकट बिंदु होता है –

(a) 2.5 m (b) 25 m (c) 25 cm ✅ (d) 2.5 cm

- प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुज़रने पर बनते हैं –

(a) दो रंग (b) तीन रंग (c) सात रंग ✅ (d) एक रंग - विक्षेपण किसका कारण है –

(a) अपवर्तन का ✅ (b) परावर्तन का (c) प्रकीर्णन का (d) कोई नहीं - विक्षेपण में सबसे कम झुकाव होता है –

(a) लाल रंग ✅ (b) नीला (c) बैंगनी (d) हरा

- आकाश नीला दिखता है क्योंकि –

(a) अपवर्तन (b) परावर्तन (c) प्रकीर्णन ✅ (d) फैलाव - सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है क्योंकि –

(a) लाल रंग प्रकीर्णित नहीं होता ✅ (b) नीला चमकता है (c) पीला फिल्टर होता है (d) कोई नहीं - टिंडल प्रभाव देखा जाता है –

(a) शुद्ध जल में (b) कोलॉइड में ✅ (c) गैस में (d) ठोस में - तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि –

(a) वे जलते हैं (b) घूमते हैं (c) वायुमंडलीय अपवर्तन ✅ (d) धुंधले हैं - ग्रह टिमटिमाते नहीं क्योंकि –

(a) वे चमकते नहीं (b) वे विस्तृत स्रोत होते हैं ✅ (c) वे दूर नहीं (d) वे गैस हैं - अंतरिक्ष में आकाश काला दिखता है क्योंकि –

(a) कोई धूल नहीं (b) कोई रंग नहीं (c) वायुमंडल नहीं ✅ (d) कोई प्रकाश नहीं

- विक्षेपण के लिए आवश्यक उपकरण है –

(a) लेंस (b) प्रिज्म ✅ (c) दर्पण (d) दूरबीन

अन्य पाठ पर जाने के लिए निम्न स्रोतों पर जाएं।

- रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण (Chapter 1)

- अम्ल, क्षार एवं लवण (Chapter 2)

- धातु एवं अधातु (Chapter 3)

- श्वसन, परिसरण और उत्सर्जन (जीव प्रक्रम भाग 2)

अधिक जानकारी के लिए निम्न स्रोतों से अध्यन करें।

- Atmospheric Refraction – Wikipedia

- Tyndall Effect – Wikipedia

- Dispersion of Light – Wikipedia

- Rainbow – Wikipedia

- Rayleigh Scattering (why sky is blue) – Wikipedia