पाठ 13: हमारा पर्यावरण –

परिचय:-

हम जिस दुनिया में रहते हैं, वह केवल पेड़-पौधों और जानवरों से ही नहीं बनी है, बल्कि इसमें कई अन्य घटक जैसे वायु, जल, मृदा, सूक्ष्मजीव, और मानव गतिविधियाँ भी शामिल हैं। इन सभी घटकों के परस्पर संबंध और संतुलन से मिलकर बनता है हमारा पर्यावरण।

• जैविक और अजैविक घटक का पारस्परिक संबंध

• पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य शृंखला और खाद्य जाल का महत्व

• अपघटक (Decomposers) की भूमिका

• प्लास्टिक जैसे रसायनों का पर्यावरण पर प्रभाव

• सतत जीवनशैली की आवश्यकता

यह अध्याय हमें सिखाता है कि किस प्रकार हमारी दैनिक गतिविधियाँ – जैसे प्लास्टिक का उपयोग, औद्योगिक अपशिष्ट, वनों की कटाई आदि – पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकती हैं। साथ ही, यह हमें पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और एक सतत भविष्य की दिशा में सोचने को प्रेरित करता है।

पारितंत्र (Ecosystem) और इसके संघटक

पारितंत्र (Ecosystem) वह प्राकृतिक प्रणाली है जिसमें जीव (जैविक घटक) और उनके चारों ओर का पर्यावरण (अजैविक घटक) एक-दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। यह जैविक और अजैविक घटकों का संतुलित समूह होता है, जो एक-दूसरे पर आश्रित रहते हैं और एक साथ मिलकर कार्य करते हैं।

पारितंत्र के मुख्य संघटक

| संघटक | विवरण |

|---|---|

| 1. जैविक घटक | वे सभी जीवित प्राणी जो पारितंत्र में रहते हैं, जैसे: • उत्पादक (Producers): जैसे हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। • उपभोक्ता (Consumers): जैसे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीव। • अपघटक (Decomposers): जैसे बैक्टीरिया और कवक, जो मृत जीवों को विघटित कर मिट्टी में मिला देते हैं। |

| 2. अजैविक घटक | वे सभी गैर-जीवित चीजें जो जीवन को बनाए रखने में सहायक होती हैं: • सूर्य का प्रकाश • जल • वायु (ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि) • मृदा और उसके खनिज • तापमान, नमी, पीएच आदि भौतिक स्थितियाँ |

पारितंत्र में जैविक और अजैविक घटक एक-दूसरे से लगातार जुड़े होते हैं। यदि इनमें से किसी एक घटक में बदलाव होता है तो पूरा पारितंत्र प्रभावित हो सकता है।

पारितंत्र का जैविक घटक (Biotic Components)

पारितंत्र में उपस्थित सभी जीवित जीवों को जैविक घटक (Biotic Components) कहा जाता है। ये जीव पारस्परिक रूप से एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक संतुलित पर्यावरण बनाए रखते हैं। जैविक घटकों को उनकी भूमिका के आधार पर तीन मुख्य वर्गों में बाँटा गया है:

| जैविक घटक | भूमिका और उदाहरण |

|---|---|

| 1. उत्पादक (Producers) | • ये ऐसे जीव हैं जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। • उदाहरण: हरे पौधे, शैवाल (Algae) |

| 2. उपभोक्ता (Consumers) | • ये जीव सीधे या परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। उपभोक्ताओं को भी तीन भागों में बाँटा जाता है: (a) शाकाहारी (Herbivores): केवल पौधे खाते हैं – जैसे हिरण, गाय (b) मांसाहारी (Carnivores): अन्य जानवरों को खाते हैं – जैसे शेर, बाघ (c) सर्वाहारी (Omnivores): पौधे और जानवर दोनों खाते हैं – जैसे मानव, भालू |

| 3. अपघटक (Decomposers) | • ये जीव मृत पौधों और जानवरों को विघटित करके पोषक तत्व मिट्टी में वापस मिलाते हैं। • पर्यावरण की सफाई और पोषण चक्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। • उदाहरण: बैक्टीरिया, कवक (Fungi) |

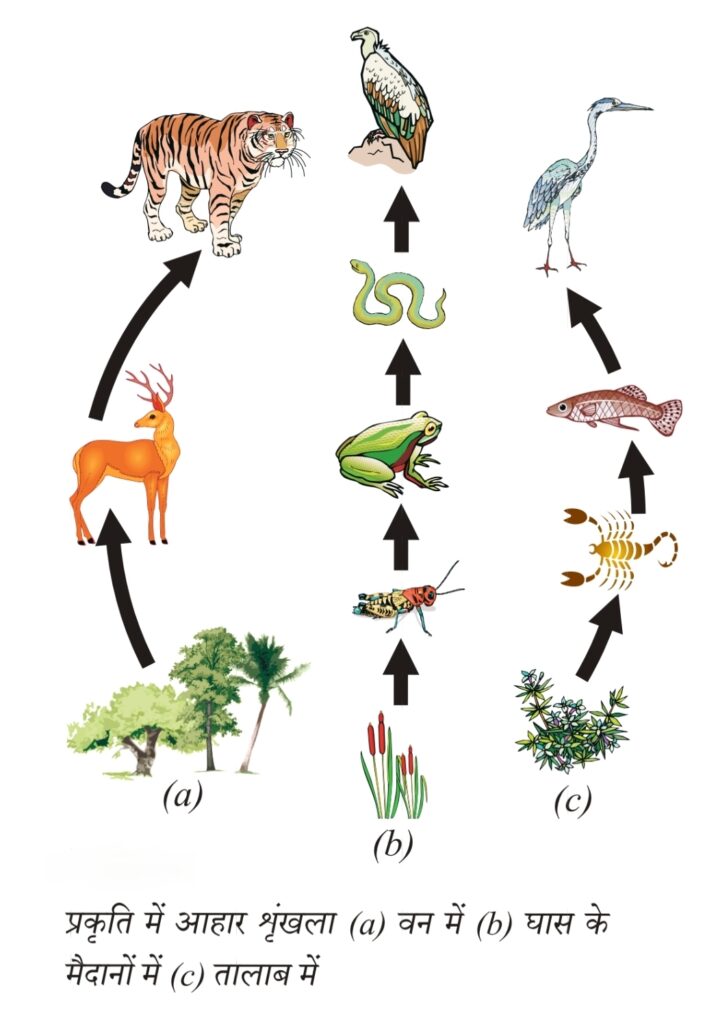

आहार श्रृंखला (Food Chain)

आहार श्रृंखला पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो दर्शाती है कि एक जीवित प्राणी अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर कैसे निर्भर करता है। यह ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में क्रमशः दिखाती है। इसमें ऊर्जा की शुरुआत उत्पादकों से होती है और फिर उपभोक्ताओं तक जाती है।

आहार श्रृंखला वह क्रम है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाकर ऊर्जा प्राप्त करता है।

आहार श्रृंखला के स्तर (Trophic Levels)

| स्तर | नाम | उदाहरण |

|---|---|---|

| 1 | उत्पादक (Producers) | हरे पौधे, शैवाल |

| 2 | प्राथमिक उपभोक्ता (Herbivores) | गाय, हिरण, टिड्डी |

| 3 | द्वितीयक उपभोक्ता (Carnivores) | मेंढक, छिपकली |

| 4 | तृतीयक उपभोक्ता (Top Carnivores) | साँप, बाज, शेर |

सरल आहार श्रृंखला का उदाहरण

प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का कुछ हिस्सा जीव के जीवन क्रियाओं में उपयोग हो जाता है और केवल 10% ऊर्जा अगले स्तर तक पहुँचती है। इस सिद्धांत को ऊर्जा का दशांश नियम (10% Law) कहते हैं।

• आहार श्रृंखला पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है।

• अपघटक इस श्रृंखला को पूरा करते हैं और मृत जीवों को विघटित कर पुनः पर्यावरण में लौटाते हैं।

आहार जाल (Food Web)

आहार जाल विभिन्न आहार श्रृंखलाओं का एक आपस में जुड़ा हुआ जाल होता है। यह पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के बीच भोजन के जटिल संबंधों को दर्शाता है। प्रकृति में कोई भी आहार श्रृंखला अकेली नहीं होती, बल्कि कई आहार श्रृंखलाएँ एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं और मिलकर आहार जाल का निर्माण करती हैं।

जब एक ही जीव कई प्रकार के जीवों को खाता है या कई प्रकार के जीव एक ही जीव को खाते हैं, तो वहाँ आहार जाल बनता है।

आहार जाल की विशेषताएँ

- • आहार जाल पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिरता प्रदान करता है।

- • यह ऊर्जा का प्रवाह अधिक विविध और संतुलित बनाता है।

- • यदि किसी एक प्रजाति की संख्या घटे या बढ़े, तो अन्य प्रजातियाँ उसकी भरपाई कर सकती हैं।

आहार जाल का उदाहरण:

टिड्डी को → मेंढक खाता है

चूहा को → साँप खाता है

साँप और मेंढक दोनों को → बाज खा सकता है

इस प्रकार अनेक आहार श्रृंखलाएँ आपस में मिलकर आहार जाल बनाती हैं।

निष्कर्ष:

आहार जाल पारिस्थितिक तंत्र में जटिलता और लचीलापन प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि यदि किसी एक जीव की संख्या कम हो जाए, तो पूरा तंत्र नष्ट न हो। इसी कारण, आहार जाल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पोषी स्तर (Trophic Levels)

पोषी स्तर (Trophic Levels) वह स्तर होते हैं जिनसे होकर ऊर्जा एक आहार श्रृंखला में प्रवाहित होती है। प्रत्येक जीव आहार श्रृंखला में किसी न किसी पोषी स्तर पर स्थित होता है, जो यह दर्शाता है कि वह जीव अपना भोजन किससे प्राप्त करता है।

आहार श्रृंखला में एक जीव का स्थान ही उसका पोषी स्तर कहलाता है।

प्रमुख पोषी स्तर

| पोशी स्तर | घटक | उदाहरण |

|---|---|---|

| 1 | उत्पादक (Producers) | हरे पौधे, शैवाल |

| 2 | प्राथमिक उपभोक्ता (Primary Consumers) | घास टिड्डी, हिरण, गाय |

| 3 | द्वितीयक उपभोक्ता (Secondary Consumers) | मेंढक, चूहा, छोटा साँप |

| 4 | तृतीयक उपभोक्ता (Tertiary Consumers) | बाज, शेर, मानव |

| 5 | अपघटक (Decomposers) | बैक्टीरिया, कवक |

10% ऊर्जा नियम का संबंध

जब ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है, तो केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुँचती है। इस नियम को ऊर्जा का दशांश नियम (10% Law) कहते हैं। शेष 90% ऊर्जा जीवन क्रियाओं जैसे श्वसन, वृद्धि और उत्सर्जन में खर्च हो जाती है।

पोषी स्तरों की संख्या सीमित होती है क्योंकि ऊष्मा हानि के कारण अधिक ऊर्जा ऊपर के स्तरों तक नहीं पहुँच पाती, इसीलिए आहार श्रृंखला लंबी नहीं होती।

पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह

1. पोषी स्तर क्या हैं? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए।

पोषी स्तर (Trophic Levels) वे स्तर होते हैं जिनसे होकर ऊर्जा आहार श्रृंखला में प्रवाहित होती है। हर जीव जिस स्तर से भोजन प्राप्त करता है, वह उसका पोषी स्तर कहलाता है।

विभिन्न पोषी स्तर:

| पोषी स्तर | घटक |

|---|---|

| 1. उत्पादक | घास |

| 2. प्राथमिक उपभोक्ता | टिड्डी |

| 3. द्वितीयक उपभोक्ता | मेंढक |

| 4. तृतीयक उपभोक्ता | साँप |

| 5. शीर्ष उपभोक्ता | बाज |

2. पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है?

अपमार्जक (Decomposers) वे सूक्ष्मजीव होते हैं जो मृत पौधों और जानवरों को विघटित करके पोषक तत्व मिट्टी में वापस मिलाते हैं। ये पारितंत्र में अत्यंत आवश्यक भूमिका निभाते हैं।

अपमार्जकों की प्रमुख भूमिकाएँ:

- • मृत जीवों को विघटित करना

- • मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना

- • पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण

- • पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना

हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?

मानव द्वारा किए गए विभिन्न क्रियाकलाप जैसे औद्योगीकरण, रसायनों का उपयोग, प्लास्टिक अपशिष्ट, और ऊर्जा संसाधनों का अत्यधिक दोहन — पर्यावरण को गहराई से प्रभावित करते हैं। इससे पारितंत्र की संतुलन क्षमता में गिरावट आती है और जैव विविधता पर खतरा उत्पन्न होता है।

प्रभाव के प्रमुख उदाहरण:

- 🔸 प्लास्टिक अपशिष्ट: यह अपघट्य नहीं होता और भूमि व जल प्रदूषण फैलाता है।

- 🔸 रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक: मृदा की उर्वरता को नुकसान पहुँचाते हैं।

- 🔸 जैव विविधता का ह्रास: प्रदूषण और वन-विनाश के कारण अनेक प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं।

- 🔸 ओज़ोन परत का क्षरण: CFCs के कारण UV किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुँचने लगती हैं।

- 🔸 जलवायु परिवर्तन: ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ने से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है।

हमें अपने क्रियाकलापों को नियंत्रित कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करना चाहिए, ताकि भावी पीढ़ियाँ एक संतुलित और स्वच्छ पारितंत्र प्राप्त कर सकें।

ओज़ोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित हो रही है?

ओज़ोन परत क्या है?

ओज़ोन परत वायुमंडल के समताप मंडल (Stratosphere) में स्थित एक गैसीय परत है, जो ओज़ोन (O₃) अणुओं से बनी होती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रा-वायलेट (UV) किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है।

ओज़ोन परत का अपक्षय कैसे होता है?

ओज़ोन परत का क्षरण मुख्य रूप से CFCs (क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन) के कारण होता है। ये रसायन फ्रिज, ए.सी., स्प्रे आदि में उपयोग किए जाते हैं। जब CFCs वायुमंडल में पहुँचते हैं, तो UV किरणें उन्हें तोड़ती हैं जिससे क्लोरीन परमाणु निकलता है। यह क्लोरीन सैकड़ों ओज़ोन अणुओं को नष्ट कर सकता है।

समाधान:

- CFCs का उपयोग बंद करना

- वैकल्पिक पर्यावरण-अनुकूल रसायनों का प्रयोग

- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) के तहत वैश्विक सहयोग

कचरा प्रबंधन (Waste Management)

कचरा प्रबंधन का अर्थ है — हमारे घरों, स्कूलों, अस्पतालों, दुकानों और कारखानों से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित, पृथक, पुनः प्रयोग, पुनर्चक्रण और उचित तरीके से नष्ट करना। यह प्रक्रिया पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

कचरे के प्रकार:

| प्रकार | विवरण | उदाहरण |

|---|---|---|

| जैव अपघट्य (Biodegradable) | वे पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों द्वारा विघटित हो सकते हैं। | भोजन, सब्जी के छिलके, कागज, पत्तियाँ |

| अजैव अपघट्य (Non-Biodegradable) | वे पदार्थ जो लंबे समय तक नष्ट नहीं होते। | प्लास्टिक, काँच, धातु, रसायन |

कचरा प्रबंधन के उपाय:

- गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग संग्रहित करना

- प्लास्टिक का कम से कम उपयोग

- पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना

- कंपोस्टिंग द्वारा जैव अपघट्य कचरे से खाद बनाना

1. क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय?

कुछ पदार्थ सूक्ष्मजीवों द्वारा सड़ाए जा सकते हैं, जैसे पौधे, भोजन आदि — इसलिए वे जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं।

वहीं जिन पदार्थों को सूक्ष्मजीव विघटित नहीं कर सकते, जैसे प्लास्टिक, काँच आदि — वे अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। इसका मुख्य कारण उनकी रासायनिक संरचना और जटिलता होती है।

2. ऐसे दो तरीके सुझाइए, जिनमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं।

- अत्यधिक जैव अपशिष्ट जल स्रोतों में जाकर ऑक्सीजन की कमी कर सकते हैं, जिससे जलीय जीव मर सकते हैं।

- उनका सड़ना बदबू, मक्खियाँ और बीमारियाँ उत्पन्न कर सकता है।

3. ऐसे दो तरीके बताइए, जिनमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं।

- प्लास्टिक और रसायन भूमि और जल स्रोतों को लंबे समय तक प्रदूषित करते हैं।

- यह पदार्थ पशु-पक्षियों के लिए घातक हो सकते हैं क्योंकि वे इन्हें निगल जाते हैं।

1. ओज़ोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है?

ओज़ोन (O₃) ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से बनी एक गैस है, जो वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। यह सूर्य की हानिकारक UV किरणों को अवशोषित करती है और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है।

पारितंत्र पर प्रभाव:

- ओज़ोन परत UV किरणों को रोककर जीवों को त्वचा कैंसर और नेत्र रोगों से बचाती है।

- इसका क्षरण पारितंत्र में जैविक संतुलन को बिगाड़ सकता है।

- पौधों की वृद्धि और उत्पादन पर बुरा प्रभाव डालता है।

2. आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं? किन्हीं दो तरीकों का वर्णन कीजिए।

दो प्रमुख तरीके:

- गीले और सूखे कचरे को पृथक करना: इससे पुनर्चक्रण एवं कंपोस्टिंग में आसानी होती है। गीले कचरे से खाद बनाई जा सकती है।

- प्लास्टिक का कम उपयोग: पुनः उपयोग योग्य वस्तुएँ (बैग, बोतलें आदि) अपनाकर प्लास्टिक प्रदूषण को रोका जा सकता है।

आपने क्या सीखा – अध्याय सारांश

🔹 पारितंत्र के सभी घटक जैसे – उत्पादक, उपभोक्ता और अपमार्जक – एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं और जैविक संतुलन बनाए रखते हैं।

🔹 उत्पादक (पौधे आदि) सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, जो आहार श्रृंखला के माध्यम से अन्य जीवों तक पहुँचती है।

🔹 पोषी स्तर के बीच ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, लेकिन हर स्तर पर कुछ ऊर्जा गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है। इसलिए, एक आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या सीमित होती है।

🔹 मानव की गतिविधियाँ जैसे उद्योगों से निकलने वाला कचरा, प्लास्टिक, रासायनिक उर्वरक, और CFCs पारितंत्र को असंतुलित कर रहे हैं।

🔹 CFCs (क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन) रसायन ओज़ोन परत को क्षतिग्रस्त करते हैं। ओज़ोन परत सूर्य की पराबैंगनी (UV) किरणों को अवशोषित करती है और जीवों को उनके हानिकारक प्रभावों से बचाती है।

🔹 कचरा दो प्रकार का होता है:

- जैव निम्नीकरणीय: जो सूक्ष्मजीवों द्वारा विघटित किया जा सकता है (जैसे: भोजन, कागज, पत्तियाँ)।

- अजैव निम्नीकरणीय: जो बहुत लंबे समय तक नष्ट नहीं होते (जैसे: प्लास्टिक, काँच)।

🔹 कचरे का अनुचित निपटान मिट्टी, जल और वायु को प्रदूषित करता है। इससे जीवों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और पारितंत्र में असंतुलन उत्पन्न होता है।

निष्कर्ष:

- हमें पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए जैव एवं अजैव कचरे का सही प्रबंधन करना चाहिए।

- पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और जागरूकता से पर्यावरणीय समस्याओं को कम किया जा सकता है।

- ओज़ोन परत को सुरक्षित रखने के लिए CFCs जैसे रसायनों का उपयोग बंद करना चाहिए।

- प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और पर्यावरण संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।

अभ्यास प्रश्न (अध्याय: हमारा पर्यावरण)

1. निम्नलिखित में से कौन-से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं?

(a) घास, पुष्प तथा चमड़ा

(b) घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक

(c) फलों के छिलके, केक एवं नीबू का रस

(d) केक, लकड़ी एवं पास

सही उत्तर: (a)

2. निम्नलिखित से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं?

(a) घास, गेहूँ तथा आम

(b) घास, बकरी तथा मानव

(c) चकरी, गाय तथा हाथी

(d) घास, मछली तथा बकरी

सही उत्तर: (b)

3. निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण-मित्र व्यवहार कहलाते हैं?

(a) बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का बैग ले जाना

(b) कार्य समाप्त होने पर लाइट एवं पंखा बंद करना

(c) माँ द्वारा स्कूटर के बजाय विद्यालय पैदल जाना

(d) उपरोक्त सभी

सही उत्तर: (d)

महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर – पारितंत्र और आहार श्रृंखला

1. क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें?

यदि किसी पोषी स्तर के सभी जीव नष्ट हो जाएँ, तो आहार श्रृंखला टूट जाती है। इससे:

- ऊपरी स्तर के जीवों को भोजन नहीं मिलेगा।

- निचले स्तर के जीवों की संख्या अनियंत्रित हो सकती है।

- पारितंत्र में असंतुलन उत्पन्न होता है।

2. क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव सभी स्तरों के लिए अलग-अलग होगा?

हाँ, प्रत्येक पोषी स्तर की भूमिका अलग होती है। उदाहरण:

- उत्पादकों के हटने पर पूरी श्रृंखला रुक जाएगी।

- प्राथमिक उपभोक्ता के हटने पर द्वितीयक उपभोक्ता प्रभावित होंगे।

- शीर्ष शिकारी के हटने पर नीचे के जीव अत्यधिक बढ़ सकते हैं।

3. क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाया जा सकता है?

नहीं, सभी पोषी स्तर परस्पर जुड़े होते हैं। किसी भी एक स्तर को हटाने से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ सकता है।

4. जैविक आवर्धन (Biological Magnification) क्या है? क्या यह प्रभाव सभी स्तरों पर अलग होता है?

जैविक आवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें विषैले रसायनों (जैसे DDT, पारा) की मात्रा हर ऊपरी पोषी स्तर पर बढ़ती है।

- इसका सबसे अधिक प्रभाव शीर्ष उपभोक्ताओं पर होता है।

- यह स्वास्थ्य और जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।

पर्यावरणीय प्रश्न उत्तर – विस्तृत रूप में

1. हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन-सी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं?

- ये लंबे समय तक नष्ट नहीं होते और भूमि को प्रदूषित करते हैं।

- जल स्रोतों में मिलकर जलीय जीवन के लिए हानिकारक बनते हैं।

- जैविक आवर्धन का कारण बनते हैं (जैसे पारा और प्लास्टिक का शरीर में जमाव)।

- पारितंत्र और मानव स्वास्थ्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

2. यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो क्या इसका कोई प्रभाव नहीं होगा?

नहीं, जैव निम्नीकरणीय कचरा भी यदि अधिक मात्रा में हो और ठीक से न निपटाया जाए, तो:

- सड़ने से दुर्गंध फैल सकती है।

- जल और वायु प्रदूषण हो सकता है।

- रोगजनक जीवाणुओं का विकास हो सकता है।

3. ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? क्या कदम उठाए गए?

ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी (UV) किरणों से बचाती है। इसके क्षरण से:

- त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं।

- पौधों की वृद्धि बाधित हो सकती है।

- समुद्री जीवन और पारितंत्र असंतुलित हो सकता है।

उठाए गए कदम:

- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987): CFCs जैसे रसायनों पर रोक।

- पर्यावरण-अनुकूल गैसों का प्रयोग।

- जागरूकता और नीति निर्माण।

Class 10 Science – Chapter: हमारा पर्यावरण – Top 20 MCQ (विकल्प सहित)

| क्रम | प्रश्न | विकल्प | सही उत्तर |

|---|---|---|---|

| 1 | आहार श्रृंखला का पहला घटक कौन होता है? | (a) शिकार (b) उत्पादक (c) शिकार करने वाला (d) अपमार्जक |

(b) |

| 2 | निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय नहीं है? | (a) गोबर (b) कागज (c) प्लास्टिक (d) खाना |

(c) |

| 3 | सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषी स्तर पर होती है? | (a) शीर्ष उपभोक्ता (b) द्वितीयक उपभोक्ता (c) उत्पादक (d) प्राथमिक उपभोक्ता |

(c) |

| 4 | जैविक आवर्धन किससे संबंधित है? | (a) जल चक्र (b) ऊर्जा स्थानांतरण (c) विषैले पदार्थों का संचय (d) ऑक्सीजन चक्र |

(c) |

| 5 | ओजोन परत किससे क्षतिग्रस्त होती है? | (a) CO₂ (b) NO₂ (c) CFCs (d) O₂ |

(c) |

| 6 | आहार जाल क्या दर्शाता है? | (a) एक ही प्रकार के जीवों की श्रृंखला (b) एक जीव का एक ही भोजन (c) आपस में जुड़ी आहार श्रृंखलाएँ (d) कोई नहीं |

(c) |

| 7 | घास → बकरी → मानव में मानव क्या है? | (a) उत्पादक (b) प्राथमिक उपभोक्ता (c) द्वितीयक उपभोक्ता (d) अपमार्जक |

(c) |

| 8 | ऊर्जा का सबसे कम अंश कहाँ उपलब्ध होता है? | (a) उत्पादकों में (b) प्राथमिक उपभोक्ताओं में (c) द्वितीयक उपभोक्ताओं में (d) शीर्ष उपभोक्ताओं में |

(d) |

| 9 | पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका क्या है? | (a) ऊर्जा का निर्माण (b) प्रकाश संश्लेषण (c) मृत जीवों को विघटित करना (d) ऑक्सीजन बनाना |

(c) |

| 10 | ओजोन परत किस स्तर पर स्थित होती है? | (a) ट्रोपोस्फियर (b) थर्मोस्फियर (c) स्ट्रैटोस्फियर (d) एक्सोस्फियर |

(c) |

| 11 | जैविक आवर्धन किस प्रकार के पदार्थों में होता है? | (a) पोषक तत्वों में (b) विषैले पदार्थों में (c) गैसों में (d) जल में |

(b) |

| 12 | एक स्थिर पारितंत्र की पहचान क्या है? | (a) केवल उत्पादक (b) केवल उपभोक्ता (c) सभी घटकों का संतुलन (d) कोई नहीं |

(c) |

| 13 | निम्न में से कौन पर्यावरण-मित्र व्यवहार नहीं है? | (a) कपड़े का थैला उपयोग करना (b) प्लास्टिक जलाना (c) ऊर्जा की बचत (d) पुनः उपयोग करना |

(b) |

| 14 | पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की दिशा कैसी होती है? | (a) दोतरफा (b) चक्रीय (c) एकतरफा (d) लहरदार |

(c) |

| 15 | आहार श्रृंखला में ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले स्तर तक जाता है? | (a) 90% (b) 100% (c) 10% (d) 1% |

(c) |

| 16 | निम्न में से कौन एक अपमार्जक जीव है? | (a) कवक (b) हिरण (c) गाय (d) शेर |

(a) |

| 17 | जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के उदाहरण हैं – | (a) प्लास्टिक (b) टिन (c) पत्तियाँ (d) पॉलीथीन |

(c) |

| 18 | अपमार्जकों का कार्य है – | (a) ऊर्जा बनाना (b) मृत जीवों का अपघटन (c) शिकार करना (d) विष बनाना |

(b) |

| 19 | ओजोन परत हमें किससे बचाती है? | (a) सूर्य की गर्मी से (b) पराबैंगनी किरणों से (c) ऑक्सीजन से (d) ध्वनि प्रदूषण से |

(b) |

| 20 | पारितंत्र के सभी घटकों के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? | (a) प्रतियोगिता (b) अन्योन्याश्रयता (c) संघर्ष (d) निर्भरता नहीं होती |

(b) |